各地文博场馆推出文化活动庆“双节”

今年国庆假期恰逢中秋节,为满足人民群众参观需求,全国各地文博机构在国家文物局指导下,持续加大优质文化产品供给,优化场馆服务质量。多家博物馆发布“国庆中秋开放公告”和“博物馆指南”,让出行和观展更加便利通畅;故宫博物院、中国国家博物馆、首都博物馆、安徽博物院等各地文博单位展览琳琅满目;湖北省博物馆、沈阳故宫博物院、郑州博物馆等推出中秋夜专场活动,让观众沉浸式感受传统文化;辽宁省博物馆、湖南博物院等推出延时开放服务,满足大家的精神文化需求;深圳博物馆、长沙市博物馆等举办的特色活动,为观众献上独特的“双节礼赞”。

全国革命纪念馆高质量发展论坛在哈尔滨举办

9月28日,“全国革命纪念馆高质量发展论坛·2025”在黑龙江省哈尔滨市举办。论坛旨在交流分享保护抗战文物、讲好抗战故事、弘扬伟大抗战精神的做法经验,强调要准确把握“十五五”时期的阶段性特征,统筹推进“十五五”时期革命文物工作,聚焦服务大局,通力铸就主题活动品牌;聚焦系统保护,合力构建大保护格局;聚焦社会教育,协力讲好革命故事;聚焦精细管理,用力深化改革创新,优化革命文物领域公共服务提供和文化产品供给直达基层机制;聚焦高质量发展,着力深化顶层设计,编制好“十五五”革命文物保护利用专项规划,努力开创新时代革命文物工作高质量发展新局面。

第一批“国保单位·古树名木”协同保护名录公布

近日,国家文物局办公室、国家林草局办公室、住房城乡建设部办公厅联合公布第一批“国保单位·古树名木”协同保护名录,协同推进文物和古树名木系统性保护。第一批“国保单位·古树名木”协同保护对象共28个,包括北京市的天坛·九龙柏、河北省的定州文庙·东坡双槐、山西省的晋祠·周柏、上海市的真如寺大殿·古银杏等。有关通知要求,各地文物、林草、住房城乡建设部门共同做好协同保护对象的全面保护、科学管护和深入阐释工作。

国家文物局发布关于加强文物建筑修缮工程全流程管理的通知

为加强文物建筑修缮工程全流程管理,落实不改变文物原状和最小干预原则,根据《中华人民共和国文物保护法》等法律法规,国家文物局近日发布《关于加强文物建筑修缮工程全流程管理的通知》。通知明确,要加强工程前期管理,加强实施过程管控,加强竣工验收和资质管理,推动建立技术监督体系,加大工作保障力度。

故宫博物院建院100周年系列活动举办

2025年是故宫博物院建院100周年。近日,故宫博物院建院100周年座谈会在京举办。与会嘉宾表示,加强文化遗产保护传承是我们这一代人应担负起的历史责任,要坚定文化自信,厚植文化情怀,真正让故宫成为世界文化遗产保护的典范。此外,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”展览、“故宫文物南迁纪念展”“天工匠心——宁寿宫花园的历史与守护”等展览开幕,展现了故宫博物院从萌芽诞生到曲折成长,从步履维艰到阔步前行,从探寻求索到锐意创新的发展历程,展示了抗战时期故宫南迁文物辗转迁徙、存藏、展览的艰辛历程,呈现了宁寿宫花园的历史文化价值与保护修复成果。

河北

首批河北省革命文物协同研究中心正式公布

日前,为发挥高校优势,整合跨领域、跨学科、跨单位的科研团队和学科创新力量,河北省文物局、河北省教育厅联合印发通知,确定4家联合单位为首批河北省革命文物协同研究中心,分别是西柏坡纪念馆—河北大学河北省革命文物协同研究中心、山海关中国长城博物馆—燕山大学河北省革命文物协同研究中心、留法勤工俭学运动纪念馆—河北农业大学河北省革命文物协同研究中心、晋察冀边区革命纪念馆—石家庄铁道大学河北省革命文物协同研究中心。河北省革命文物协同研究中心将围绕革命文物的保护、展示、管理、利用,深入开展系统研究、科学保护、价值挖掘、展示传播、社会教育、公共服务等工作。

辽宁

辽宁启动重走抗联路主题活动

日前,辽宁省重走抗联路主题活动在本溪市关门山抗联遗址启动。活动以“循迹英雄路、奋进新征程”为主题,通过沉浸式实景演绎、重走抗联路体验、讲述抗联英雄事迹、英雄后代访谈等形式,引导广大干部群众、青年学生铭记历史缅怀先烈,弘扬伟大抗战精神,奋进复兴征程。活动现场,还发布了辽宁省重走抗联路主题线路图,串联起辽东、辽西等地的抗联遗址,系统整合与展示东北抗联的革命足迹。

福建

《南平市建瓯历史文化名城保护条例》出台

近日,《南平市建瓯历史文化名城保护条例》(以下简称《条例》)在福建省第十四届人大常委会第十八次会议上获表决通过,建瓯历史文化名城保护由此迈入法治化轨道。《条例》的制定出台,是南平市以地方立法形式保护历史文化名城、传承中华优秀传统文化的重要实践,为建瓯历史文化名城的保护与管理提供了明确的法律依据,标志着保护工作全面步入“有法可依”的新阶段,将有力加强对历史文化遗产的系统性、整体性保护,切实维护其真实性与完整性,形成保护与发展的良性互动格局。

河南

郑州商城商代“府库”类遗存被确认

近日,纪念郑州商城发现70周年系列活动暨考古新成果通气会在河南郑州举办。这座距今3600年的商汤亳都,近10年获20余项考古新发现,书院街北片区17处夯土基址被确认为商代“府库”类遗存,揭示都城仓储管理功能。此外,创新街小学北校区发现赣源铜矿原料的铸铜作坊,多处遗址出土商代沟渠、高等级墓葬及罕见兽面镶嵌器,还发现战国至明清多时期遗存。

海南

中国(海南)南海博物馆二期项目开工

9月27日,中国(海南)南海博物馆二期项目开工。作为海南省重点工程,该项目总建筑面积约6.8万平方米,将于2027年底建成。项目建成后将主要展示南海深海出水文物,填补我国深海考古成果专题展览空白,成为集深海考古研究、文物保护、修复利用、展示交流于一体的重要平台和现代化文化地标。该项目计划通过与周边地区的交通空间、文化路线、服务配套等产业形态、空间形态、文化形态的结合,共同打造以中国(海南)南海博物馆为核心、以深海考古为主题的文化旅游项目。

重庆

创建三峡国家考古遗址公园工作会议召开

9月29日,创建三峡国家考古遗址公园工作会议在重庆云阳召开。会议总结创建三峡国家考古遗址公园前期立项工作和先期开工建设的6处考古遗址公园建设工作成果,邀请国家考古遗址公园和文化遗产保护专家建言献策,研究开展创建工作的时间表、任务书、路线图,推动三峡考古遗址公园高质量发展。三峡国家考古遗址公园创建坚持“共抓大保护、不搞大开发”理念,创新“一园多点”模式,采取“动态培育”方式,实行“达标一批、挂牌一批”的管理机制,建设周期为10年,于2025年至2035年分三阶段实施,打造极具特色的三峡公共文化空间。

四川

四川举办中小博物馆能力提升学术研讨会

10月9日至10日,由四川省文物局与西北大学指导、绵阳市博物馆主办的“守正创新·融通共进──四川省中小博物馆能力提升学术研讨会”在绵阳举办。与会专家围绕博物馆定级评估、“一馆一策”政策实践、展陈策划、中小博物馆能力提升等议题展开交流研讨。研讨会开幕式上,“文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室绵阳工作站”授牌,旨在建设成为校地合作的“样板间”,为四川省中小博物馆能力提升提供全方位支撑。

西藏

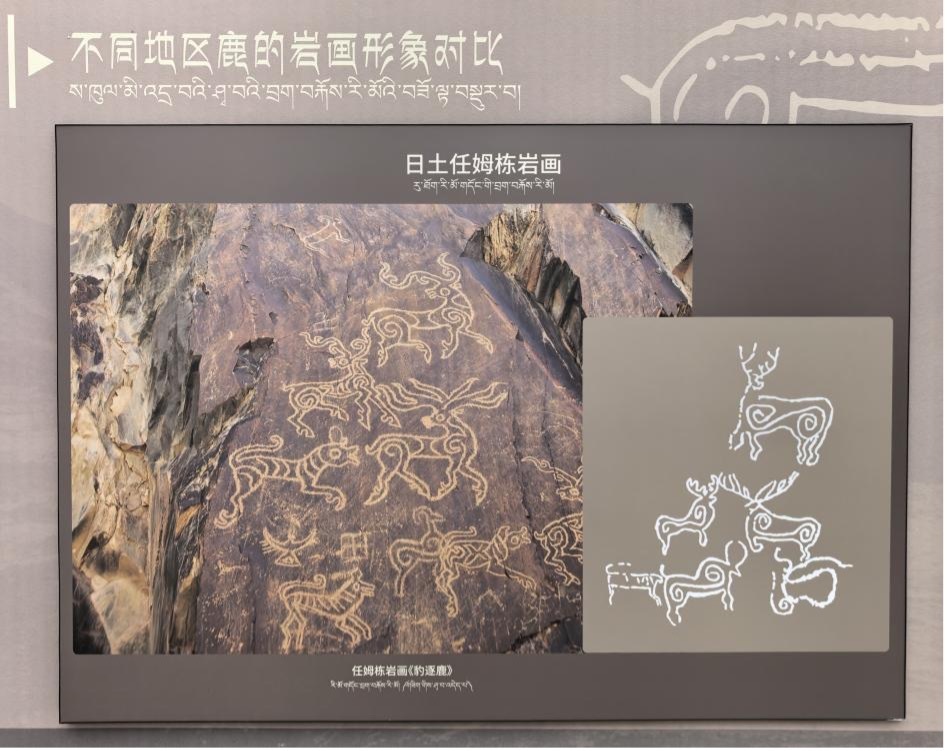

阿里地区岩画保护利用对话会举办

日前,2025年阿里地区岩画保护利用对话会在阿里博物馆举办,来自全国各地多个领域的专家学者聚焦岩画与文明起源发展的核心关系,以“岩画+”模式挖掘遗产当代价值,分析阿里乃至青藏高原岩画中的多元文明元素,实证中华文明“多元汇聚”特质。据统计,阿里地区目前共发现149处岩画地点,岩画题材涵盖狩猎、放牧、战争、祭祀等多个方面,展现了古代人类社会生活的生动图景。

陕西

陕西丰京新旺村制骨作坊遗址发掘收获公布

近日,陕西丰京新旺村制骨作坊遗址2025年度发掘收获公布。该遗址本年度发掘大量西周时期骨料、鹿角料和陶片等,共出土各类遗物395件,考古人员判断遗址应由若干个独立的生产单元组成,每个生产单元能够完成相对完整的一系列生产内容。制作骨器的原料多未经过处理,并采用焚烧的方式处理废料。此次发掘为深入研究西周时期制骨生产流程、生产模式、组织管理,以及丰京制骨作坊遗址区内的功能区划和丰镐遗址的聚落布局,乃至研究西周都城、手工业和社会形态提供了重要资料。

甘肃

“数字敦煌”进入自动化和智能化新阶段

日前,敦煌研究院“数字敦煌”已构建模块化、智能化的文物数字化成套采集装备,开发了亿级像素二维图像的无差错自动拼接软件和多源数据融合的跨尺度三维重建软件,有效推动文物数据采集加工迈向自动化、智能化新阶段。敦煌研究院于20世纪80年代末启动“数字敦煌”,形成一整套适合不可移动文物的数字化关键技术。由于自动化、智能化的推动,“数字敦煌”大大压缩了“文物出窟”的时间,实现了“精准拼接、高品质呈现”。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接