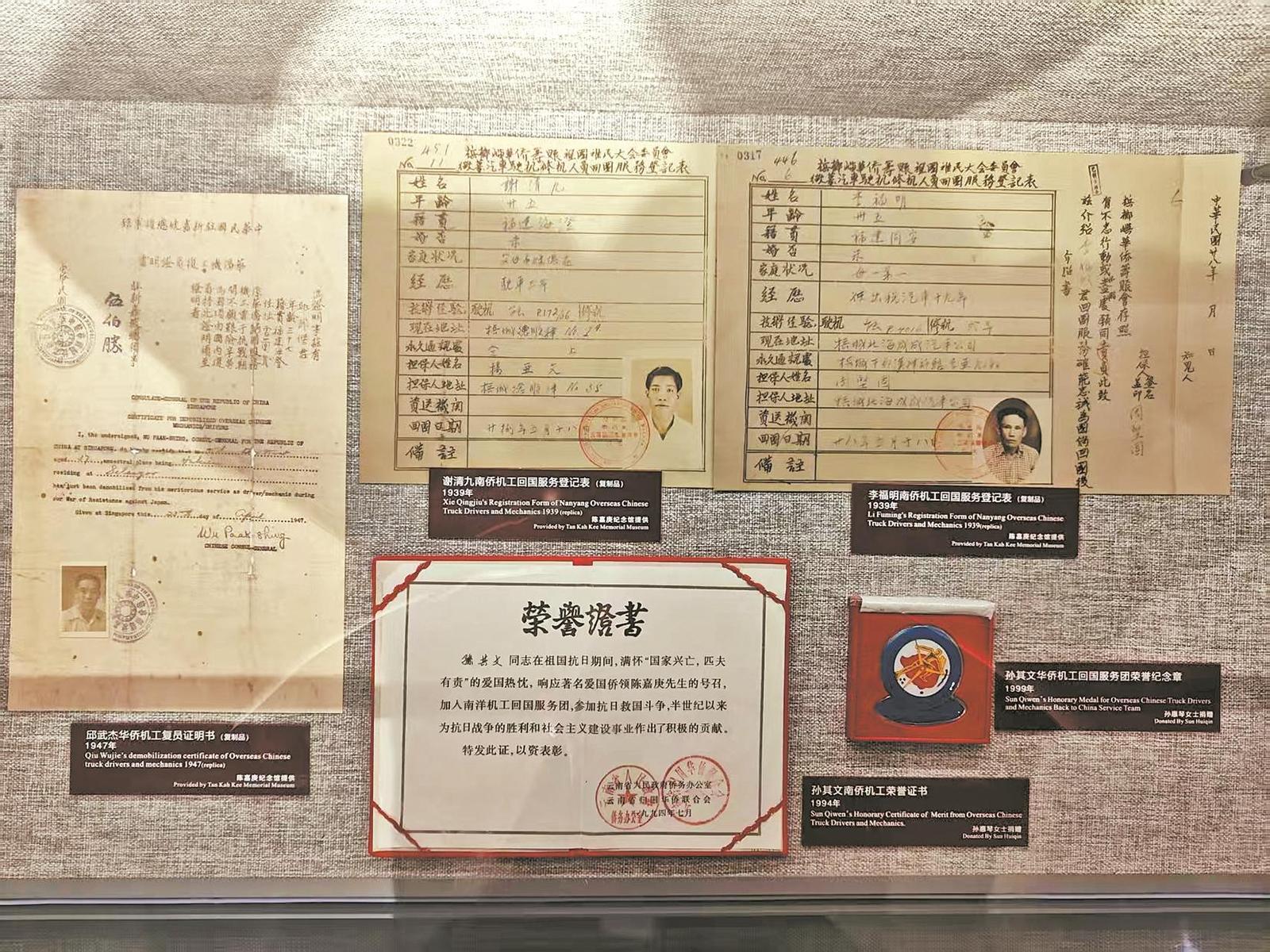

泉州华侨博物馆陈列的泉籍南侨机工资料(晓明 摄)

日前,福建籍南侨机工后人共缅机工魂(东石镇侨联供图)

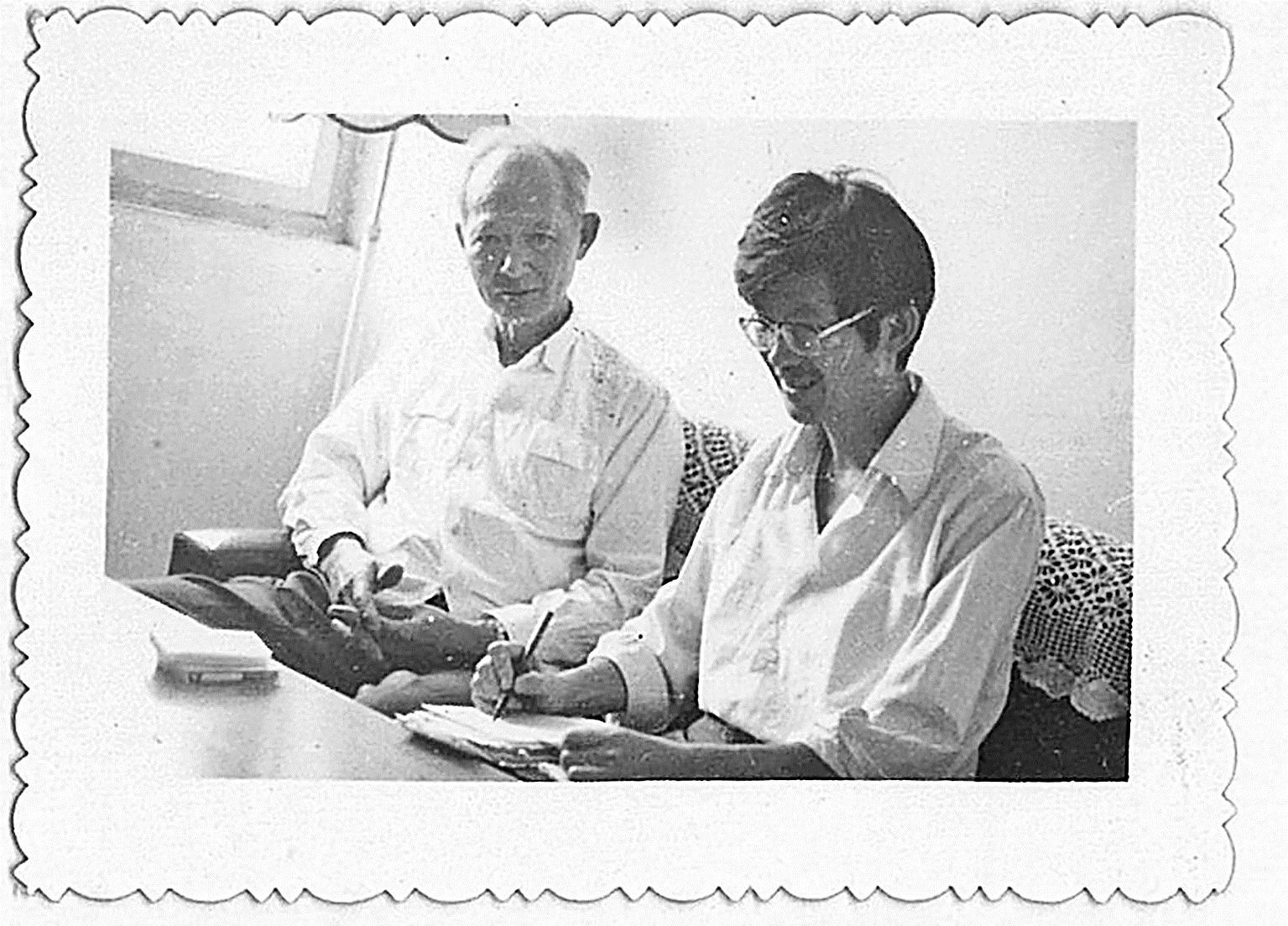

1985年8月15日,林少川(右)采访南侨机工蔡汉良(左)。(林少川供图)

▼2025年9月2日,林少川(左)与南侨机工蔡汉良之子蔡国伟(中)以及蔡汉良孙女蔡纯巧(右)合影。(林少川供图)

翻开中国华侨史,南侨机工回国支援抗战堪称人数最为集中、组织最为有序、影响最为深远的一次壮举。民族危亡之际,回国服务的3200多名南侨机工中,闽籍华侨达800多名。他们带着福建人特有的坚韧与赤诚,从侨居国到滇缅路,用热血书写了一段跨越山海的赤子壮歌。

一枚勋章 揭开南侨机工抗战史诗

“1985年,67岁的南侨机工蔡汉良来到华侨大学讲述抗战的亲身经历,那是我(跟南侨机工)第一次‘零距离’接触,感觉到两个字:震撼!”40年过去了,华侨史专家、南侨机工回国抗日纪念馆名誉馆长林少川仍记得那个孤独的背影——当年8月15日,日本宣布无条件投降纪念日,这位泉州老人手持泛黄的抗战史料、褪色的证件,以及一枚沉甸甸的“华侨机工回国服务团荣誉纪念章”缓缓讲述起自己的亲身经历。正是他的到来,让南侨机工回国参战的壮阔史诗走向公众视野。

蔡汉良原籍福建南安,10岁时随伯父到泰国读书,小学毕业后在叔父的公司里学开火车、修火车。1939年,听闻新开辟的滇缅公路急需大批熟练机工,他响应陈嘉庚先生号召,报名回国。

在滇缅公路上,蔡汉良担任运输分队长,参与运送兵员和军事物资任务。1942年5月,滇缅公路被日军切断。一部分南侨机工被选调进行特种训练,后被派往东南亚日占区做侦察工作,蔡汉良便是其中一员。1944年5月,他被派往泰国,任务是侦察日军在泰的拉温军事基地。

林少川告诉记者,蔡汉良曾向他讲述危机四伏的侦察任务,“为获取情报,蔡汉良在日军菜馆当杂役,想尽办法获取日军军事部署,甚至冒险混入禁区”。1945年5月,蔡汉良将情报绘于日文旧报纸夹层带回昆明,盟军据此摧毁了整个拉温基地。

“蔡汉良是幸运的,还有许许多多南侨机工,永远留在了滇缅公路上。”林少川的眼中噙满泪花。

云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会会长林晓昌的义父林福来,是一名祖籍福建厦门的南侨机工。他曾不止一次对林晓昌提起过,自己在滇缅公路上亲手埋葬了100多名战友。如今,他们的名字,有的铭刻于纪念碑上,更多人则成了无名英雄。

“我们家族三代人持续83年不懈寻找,终于‘找到’我大伯骆显祖,虽然只有‘下关医院病逝’几个字。”家住泉州台商投资区的骆汉聪声音带着哽咽,却也透着骄傲,“但他守住了机要公文,护住了同袍,这就是福建人的气节。”

两张遗像 天人相隔依旧家国情深

骆家83年的寻找,何尝不是南侨机工家属们苦寻家人的缩影?在晋江东石镇东埕村,晋江东石镇侨联副主席兼秘书长蔡东晞家中的厅堂里,一老一“少”两张遗像尤为引人注目。

两张遗像中的人年纪悬殊,实际上却是夫妻。一张是蔡东晞的爷爷蔡长世,一位26岁就牺牲于日军轰炸的南侨机工;另一张是2009年才离世的93岁的杨牡丹,蔡长世的妻子、蔡东晞的奶奶。两张遗像之间隔着70余年望穿秋水的等待。

1934年,蔡长世告别身怀六甲的妻子,远渡重洋前往马来西亚谋生。一开始,蔡长世和家里还有书信往来,但不久之后便音讯全无。后来,从南洋回来的华侨告诉杨牡丹,蔡长世可能已回国参加南侨机工。但直到2009年临终前,杨牡丹还是没能等到丈夫的消息。

“奶奶让我们把爷爷的生日当作他的忌日。”蔡东晞知道,奶奶是以闽南人特有的仪式来寄托对爷爷的思念。直到弥留之际,杨牡丹仍期许着能找到蔡长世。2014年,通过云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会,蔡东晞终于得知:1941年,蔡长世运送抗战物资经过功果桥时遭遇日军轰炸,壮烈牺牲。

2015年夏天,蔡东晞四兄弟带着奶奶的遗像远赴云南畹町,在南洋华侨机工回国抗日纪念碑前向爷爷敬献花圈。当两张年纪悬殊的遗像被放到一起,这对新婚即别离的夫妻终于在跨越山海的思念中“重逢”。如今,思及爷爷奶奶,蔡东晞眼含热泪:“奶奶你没有白等,你的爱人、我的爷爷,是回国抗战的英雄啊!”

滇缅公路是南侨机工用热血铺就的抗战生命线,也镌刻着蔡长世和战友们奋战的印记。原籍晋江的菲律宾南侨机工李明起,回国抗战第二年,就在运输途中遭遇敌机轰炸,腿上中枪,所幸及时抱住大树,死里逃生;原籍莆田大洋乡的新加坡南侨机工杨金清,在保山开车前往昆明的路上遭遇敌机空袭牺牲;杨金清的同乡陈玉蕊在缅甸八莫抢运汽油时,连人带车坠入深谷遇难;福清籍机工方九十则在贵州毕节“替天高”险路翻车身亡……他们中还有人连名字都没有留下,却都是用生命践行报国誓言的福建好儿郎。

三代传承 南侨机工精神永续

83载光阴流转,滇缅公路的车辙早已淡去,但南侨机工用热血与生命写就的凯歌,正通过文物、纪念碑和口述史,化作永不熄灭的精神火炬,照亮家国路。

福建是全国第二大侨乡,海外侨胞遍布全球,仅1939年东南亚的福建侨胞就达224.9万余人,占当时中国海外侨胞的30.6%。省侨联原副主席、省侨史学会原会长谢小建认为:“福建侨胞素有爱国爱乡的光荣传统,从支持辛亥革命到助力共建‘一带一路’,海内外福建人的身影始终与民族命运紧密相连。”

南侨机工中的福建子弟,有大学生、有家境优渥的富家子女,也有橡胶园里的普通劳工,无论身份如何,不管身在何地,亲情、乡情、族情和同胞之情都熔铸成深植于心的家国情怀。民族危亡时刻,他们毅然告别侨居地的安稳生活,冒着生命危险回到祖国,在滇缅公路上创造了奇迹。从1939年至1942年,南侨机工为中国抗战运输了50多万吨军用物资、1.5万余辆汽车以及不计其数的民用物资。

泉州华侨历史博物馆内,白雪娇的家书、李明起的驾驶证、邱武杰的复员证明书、谢清九的回国服务登记表……每一件文物,都让历史鲜活可触。这份穿越烽火的赤子情怀,在时光流转中悄然接力。林少川因蔡汉良的讲述深受震撼,踏遍八省六十余县市,采访百余位幸存者、抢救千余份史料,让南侨机工的故事从尘封中走出;林晓昌继承义父林福来的亲历记忆,深耕史料、捐资立碑,不让英雄的名字被遗忘。时至今日,蔡东晞带着奶奶遗像赴滇缅,在纪念碑前圆了祖辈“重逢”的心愿;李明起的后人凝视着先辈的驾驶证,在滇缅公路地图前读懂“舍家为国”的重量……越来越多福建侨乡的年轻人通过纪念馆、口述史了解这段历史,主动成为赤子精神的传承者。

“闽南文化既有本土性,又有世界性。南侨机工展现了‘华侨统统有’的团结精神,国难当头,他们舍小我为大我——这正是闽南人‘爱拼才会赢’的底色。”深耕南侨机工历史四十余载,林少川对此深有感悟。

“国家兴亡,匹夫有责,不惧艰险,舍家为国,赤子功勋,民族忠魂。”林晓昌对南侨机工的精神也有着深刻的概括。他说,最希望将南侨机工的精神传递给现在的年轻人。

当共建“一带一路”倡议连接起古今丝绸之路,福建籍华侨“下南洋”的开拓精神与南侨机工“归国战”的爱国情怀,已凝成跨越时空的精神符号。他们用行动证明:华侨的根永远在故土,民族的魂始终系家国。滇缅公路上的南侨机工精神,不仅是历史的记忆,更是促进中国与东南亚国家友好合作、构建人类命运共同体的精神动力,是福建人乃至中华民族永远的精神财富。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接