将建设具有榜样和示范意义的省会城市考古机构

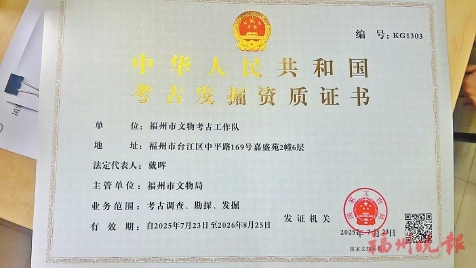

福州市文物考古工作队获得考古发掘资质证书。

罗汉山遗址发掘区全景。

呼鹤鸣墓出土香炉三维模型。

8月6日上午,在北京,国家文物局向福州市文物考古工作队颁发“中华人民共和国考古发掘资质证书”。这张证书,沉甸甸,金灿灿,承载着福州市文物考古工作者多年来的努力和付出。

据悉,今年福州、呼和浩特、临沂的市级考古队(所)获得国家文物局颁发的考古发掘资质证书,福州成为福建省第二个拥有考古发掘资质的设区市。

这张证书意味着什么?福州市文物考古工作队何以成功获得?回顾30多年的历程,我们能找到答案。

市考古队队员参加第十期全国水下考古培训班。

厚植根基

铸就考古中坚力量

福州,这座拥有7000多年历史文化积淀、2200多年建城史的国家历史文化名城,是福建的政治、经济、文化中心以及海上丝绸之路的重要节点城市,历史文化底蕴深厚,文物古迹星罗棋布,为考古事业提供了广阔天地。

福州是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要孕育地和实践地。习近平总书记在福州工作期间,亲自推动建立文物保护“四个一”机制,其中包括在1991年成立福州市文物考古工作队。

多年来,在国家文物局、省文物局的关心指导以及市委、市政府的高度重视下,福州市文物考古工作队认真学习贯彻习近平总书记关于考古工作的一系列重要论述和重要指示批示精神,以保护历史文化遗产为己任,立足闽都考古沃土,在溯源城市历史、弘扬闽都文化、助力城市建设等方面积极发挥职能作用,成绩斐然。

福州市文物考古工作队为福州市文物局下属公益一类正科级事业单位,1991年6月正式成立,编制8名。2006年11月,编制增至13名。2023年1月,编制增至26名,并加挂“福州市文物保护与考古研究中心”牌子。2024年,编制增加至50名。现有在编人员18名,其中考古发掘项目负责人5名,国家水下考古队员3名。

考古发掘资质证书来之不易。具有4名以上考古发掘项目负责人是申报国家文物局考古发掘资质单位的必备条件。福州市文物考古工作队现有5名考古发掘项目负责人,均为福州市自主培养成长。他们在市考古队工作年限都在15年以上,长期扎根闽都大地,把青春和论文写在福州古城的考古沃土上,为国家考古事业贡献着福州力量。

近年来,在市委、市政府高度重视下,福州市文物考古工作队人员编制大幅增加,人才队伍日益壮大,以考古发掘项目负责人、考古专业人员、考古技术工人为主体,高校学生为补充的人才队伍结构愈发完善。福州市文物考古工作队持续加强闽江学院教学实践基地建设,已完成近50名闽江学院文博专业毕业生的实践教学任务,为壮大考古力量奠定了坚实基础。今年,又将有8名专业技术人员加入,为福州考古事业持续发展注入新鲜血液。

市考古队队员指导并参与区县“四普”工作。

提取人骨标本。

成果丰硕

多领域彰显闽都文化

近十年来,福州市文物考古工作队围绕全市考古调查、勘探及文物保护研究工作深耕不辍,配合大型基建与城市建设完成考古项目近400项、文物保护项目13项,在史前考古、城市考古、海洋考古等领域成果丰硕。

史前考古方面,考古队聚焦闽江下游这一福建史前考古核心区域,通过课题导向与科研合作,为福州史前文化研究积累关键资料。牛头山遗址成果助力厘清新石器时代早中期闽江下游内陆与沿海岛屿文化交流;白头山遗址发现的7粒昙石山文化下层黍子桴壳植硅体,成为闽江下游最早旱作农业证据,为稻黍传播研究增添新线索;罗汉山遗址发现典型的几何形印纹硬陶、原始瓷器、青铜器共存的文化遗存,学界将其定义为“罗汉山遗存”,是继黄土仑文化之后又一重要文化类型发现。

城市考古方面,针对福州2200多年建城史,考古队陆续发现汉代闽越国宫殿、汉代窑炉、唐马球场、晚唐五代闽国宫殿等各时期重要遗址,印证其作为福建政治文化中心的发展变迁。屏山—冶山一带发掘的闽越国大型建筑遗迹及“长乐万岁”瓦当,为西汉冶城地望问题提供实物支撑。2021年至2023年,考古队与福建省考古研究院联合开展考古发掘,在鼓屏路86号发现晚唐五代闽国宫殿台基及构件,目前正继续开展考古发掘工作。

水下考古方面,自20世纪90年代起,水下考古队员作为业务骨干参与我国多项重要水下考古项目。今年,考古队又有1名队员参加第十期全国水下考古培训班。2005年以来,考古队在平潭、长乐、福清海域持续调查,外销瓷窑、航标、海防遗产等发现不断丰富“海上福州”文化内涵,为古代海洋社会经济及中外海洋史研究提供重要实物资料。

市考古队队员开展福州古驿道专项调查。

考古前置

守住城市的根与魂

习近平总书记高度重视历史文化遗产的保护传承工作,强调:“评价一个制度、一种力量是进步还是反动,重要的一点是看它对待历史、文化的态度。”

福州市文物考古工作队始终牢记嘱托,加强基建考古工作,坚持提前介入,主动作为,推动福州历史文化名城在发展中保护,在保护中发展。特别是2024年6月以来,随着《福州市国有土地出让考古前置工作实施意见》《关于健全完善福州市地下文物埋藏区保护机制的意见》相继出台,福州市第一批地下文物埋藏区公布,考古项目数量成倍增长。

市考古队严格落实“先考古,后出让”考古前置工作,克服了任务重、工期紧等种种困难,对城市建设项目出具考古业务意见两百余份,保护了一批地下文物,推动了文物保护和经济建设的协调发展,坚守住了文物保护的底线,有效保护了历史文化遗产。

目前,考古前置工作持续深化,服务经济建设的考古工作机制不断完善。我市将建立完善考古前置工作联席会议制度,积极研究解决工作过程中的重点难点问题,尽可能减少审批审查环节,实现服务便民化。

低空航拍建模。

科技考古

多学科解锁历史文化密码

习近平总书记指出:“要运用科学技术提供的新手段新工具,提高考古工作发现和分析能力,提高历史文化遗产保护能力。”

从考古发掘到文物保护,从价值阐释到展示传播,福州市文物考古工作队大力推进科技考古,加强多学科融合,深入开展出土文物和遗址的研究阐释工作。

在田野考古发掘中,RTK测绘、无人机航拍、三维扫描建模等技术,考古队员们运用自如,实现了高精度测绘与文物细节记录。如在鼓屏路86号考古发掘时,面对复杂的建筑遗存,三维重建技术助力考古人员回溯发掘过程,梳理地层堆积信息,加快工作进度,还能全方位呈现遗址面貌。

考古成果研究方面,地理信息系统发挥了关键作用。福州市文物考古工作队综合运用多学科知识,在福州府城、长乐、连江古县城等城址复原研究中成绩显著。

出土器物研究及展示利用上,三维重建和虚拟现实技术的运用让文物信息更直观。在配合城市地铁、高速公路等建设过程中,考古队通过对大量不可再生的珍贵器物进行多角度拍摄生成三维点云数据,制作出全面展示文物的影像图,形成的三维模型可全方位展示文物细节,让这些器物不仅可研究,还可以真正“活”起来,让更多人直观欣赏到文物的魅力。

在遗址测年方面,碳十四测年和光释光测年技术被队员们广泛应用。考古队与福建师范大学地科院团队合作,对闽江中下游史前遗址测年,新数据揭示区域史前文化时间脉络,对研究福州城市起源和发展等课题具有年代标尺作用。

植物考古和人骨考古助力考古研究。白头山遗址发掘中,考古队通过与厦门大学、福建师大等高校合作,对植物遗存进行系统取样,发现闽江下游最早旱作农业证据,为水稻和黍粟向东南沿海地区的传播提供了新的线索。同时,与厦门大学、武汉大学等高校合作开展秀山古墓葬出土人类遗骸研究,为探讨福州地区酸性红壤对人类遗骸的保存、清代丧葬文化、古代人口迁移以及人类健康水平提供了一个难得的视角。

陆地物探和水下物探技术也在考古中发挥重要作用。如探地雷达在长乐仙岐古城勘探中帮助确定了城墙范围,为寻找福州古代海防城堡提供了经验借鉴;福州水下考古队员在国内最早熟练运用水下物探技术,并在南海一号、长江口二号等多个国内重要沉船遗址发掘中贡献突出。

福州市文物考古工作队队长戴晖说,获得国家文物局授予的考古发掘资质证书,对福州考古而言是质的飞跃,意味着今后市考古队可以独立自主开展考古发掘保护工作,为福州历史文脉传承、文化遗产保护和利用贡献更多更强的考古力量。

站在新的起点,福州市文物考古工作队将坚持守正创新,围绕努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,持续提高考古管理水平,强化考古能力建设和学科建设,推动考古成果研究保护利用,全面推进福州市文物考古事业高质量发展。下一阶段,市考古队将围绕建设管理机制健全、科研方向明确、地方特色显著、人才梯队结构合理、具有榜样和示范意义的省会城市考古机构而努力。

(福州晚报记者 赵莹 管澍)

(福州市文物局供图)

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接