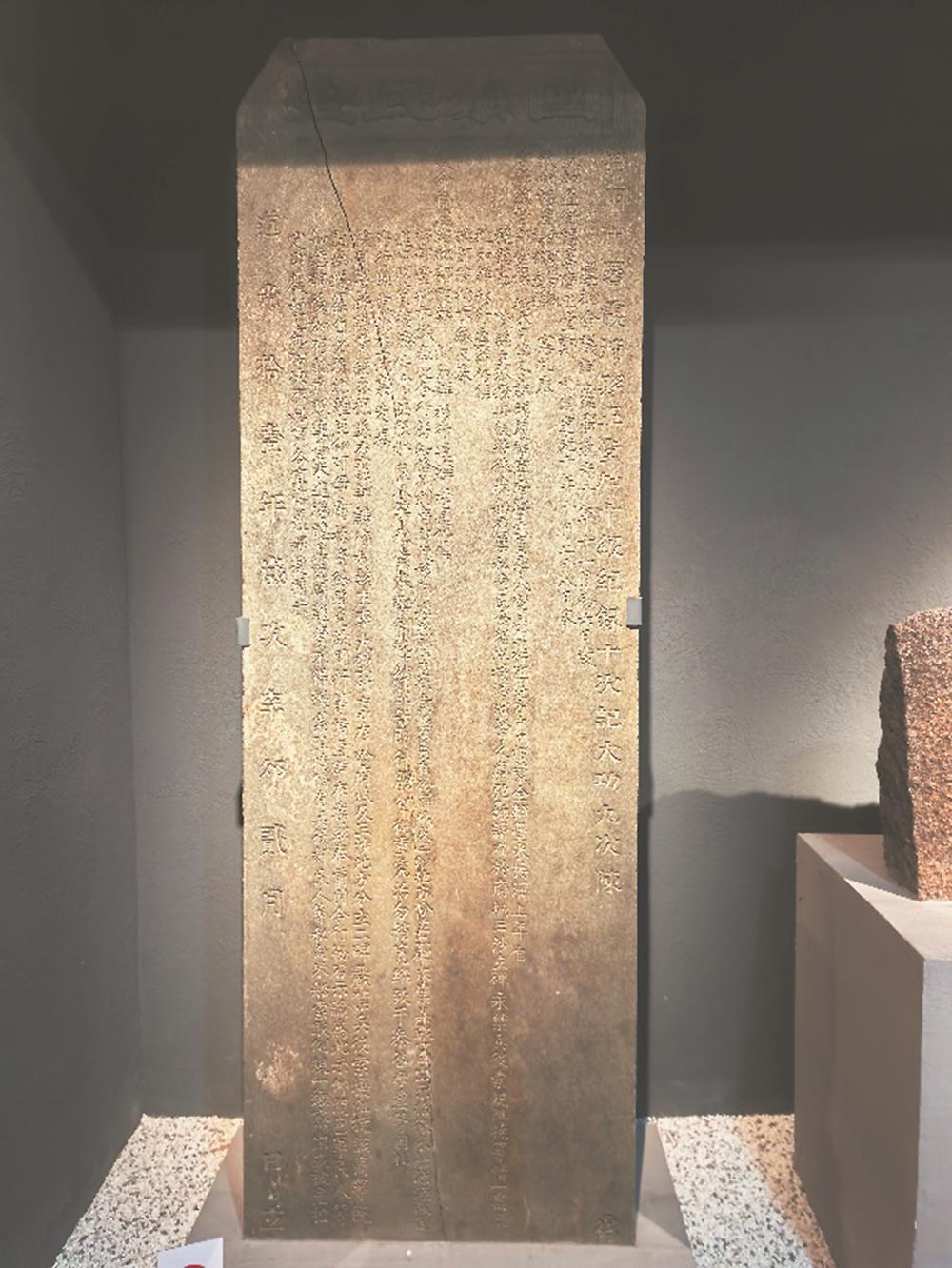

霞浦县“国泰民安”碑

在宁德市霞浦县博物馆的展厅中,一块厚重的石碑静静地竖立,见证了200年前的一段历史。这块清道光年间的“国泰民安”石碑,高218厘米、宽72厘米、厚9厘米,重约400公斤,选用了耐久的辉绿岩雕刻而成。碑额“国泰民安”四个大字以横排阳文楷体书写,庄严肃穆,昭示了地方官的治理愿景和百姓的安居祈望。正文竖排阴文,共500字,记述了道光十一年(1831年)福宁府学生李大堃请禁苛索米船,保护前来霞浦贩运台湾大米商船一事。

霞浦位于福建东北沿海,台湾岛坐落于霞浦的东南方向,两地直线距离为126海里。清代霞浦与台湾两地间的航运交流不仅依靠地理便利性,还受益于传统商贸文化和共生共荣的经济需求。碑文中记载的“福宁地方户口增繁,全赖台米接济”,直观地展现了地方对粮食供应的高度依赖性。罗汝泽、徐友梧等人修撰的《霞浦县志》卷三十四“义行”中记载:“邑遇荒歉之年,每赖外来船运米谷接济民食。”可以看出霞浦地区在遇到歉收年时,米商通过贩运粮食保障了当地的粮食供应,使当地民生得以维持。然而,正如县志所述,地方衙役与营兵“借查验为名,百端苛索”,让商人叫苦不迭,以至于“米商裹足不前”,社会经济面临严峻挑战。

碑文中多次提到对私索行为的严厉打击,尤其是在“立两块碑文,永远禁止此类行为”的指令中,突显清代政府对商业活动的积极保护,体现出一种“以法维商”的治理策略。官府通过立碑公告,确保商人能够在一个安全、稳定的环境中进行交易,从而推动米船贸易的发展。碑文中“闻无扰累,自必源源踵至”表达了商人一旦知道不再受到骚扰,自然会源源不断地到来。这不仅传达了对米商的接纳与期待,也反映了官府“以法治理,安民助商”的施政理念。

东汉哲学家王充曾言:“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。”在社会治理中,身处乡野的人们往往会对亟待解决的问题更加敏感,因而更具发言权。在这一段历史中,福宁书生李大堃扮演了重要的角色,作为一介书生,他不仅察觉到米商受到骚扰对民生的影响,还积极采取行动,争取地方缙绅签名,力图通过上诉改变不利于米商的现状,即便在面临“修脯所入尽供途费,几无以自存”的困境时,他仍毫不犹豫地向“宫保总督”上书。李大堃的举动不仅体现了传统文人的风骨和“以天下为己任”的担当精神,也彰显了民间力量推动治理的潜力。

官文碑的竖立,更是对这种官民合作治理模式的制度化表达。这种治理模式的形成离不开像李大堃这样有家园情怀和奉献精神的知识分子和能够迅速认识到问题的严重性并采取有效措施的“宫保总督”的共同努力,这样才能真正促成官民之间的良性互动。这种结合不仅为地方治理注入了活力,也成了清代社会治理的重要组成部分。

(作者单位:福建理工大学设计学院)

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接