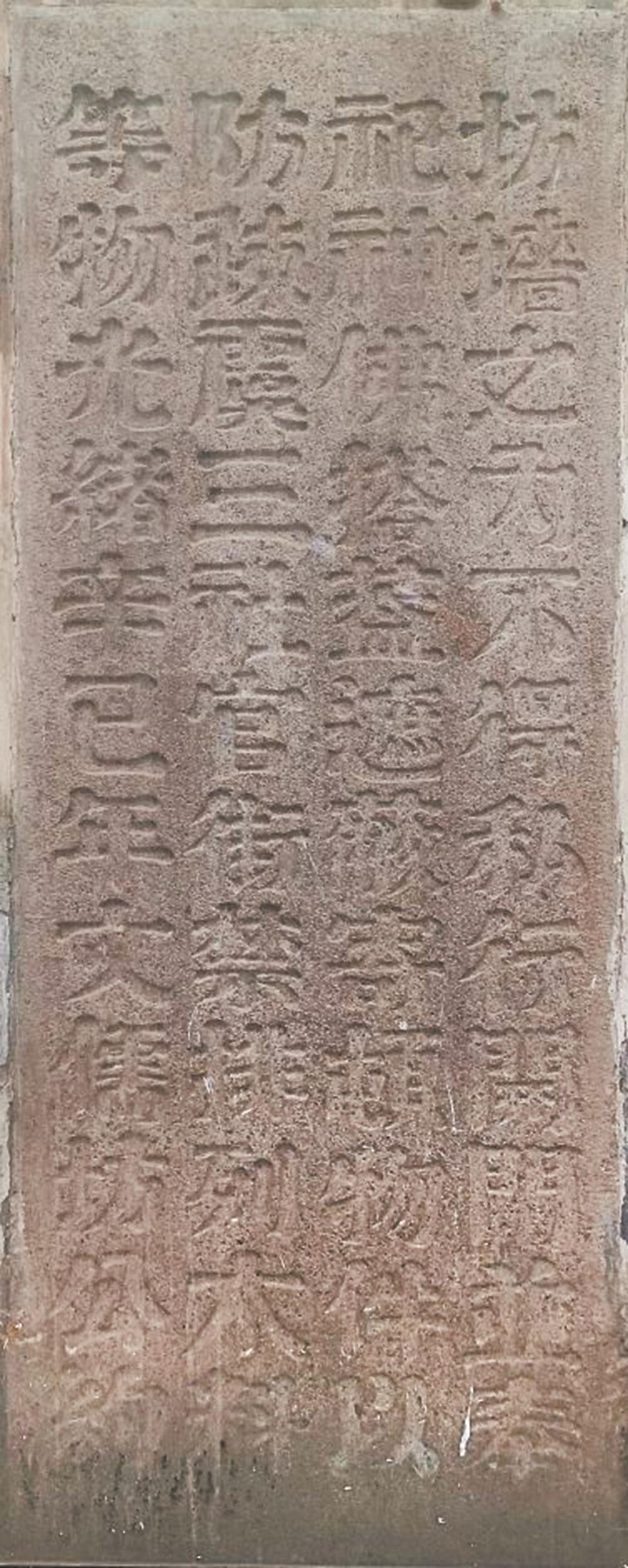

文儒坊乡约碑

福州文儒坊东端的北墙上嵌立着乡约碑,碑文内容记录了清末福州坊巷生活的管理细节,是研究古代福州城市史、社会史的重要文献。这一“刻在石头上的社会治理智慧”,为我们提供了一个微观视角,有助于深入理解福州古厝里坊制度观念从传统向现代的转型过程。

文儒坊的乡约碑制于清光绪七年(1881年),是福州古厝里坊间仅存的“共建文明公约”。碑高2.2米、宽0.8米,嵌于坊墙之中,碑文曰:“坊墙之内,不得私行开门,并奉祀神佛、搭盖遮蔽、寄顿物件,以防疏虞;三社官街禁排列木料等物。光绪辛巳年文儒坊公约。”共48字,内容涵盖坊巷管理、居民行为规范、道德准则等方面。

乡约法最早可溯及北宋熙宁九年(1076年),由京兆府蓝田儒士吕大钧、吕大忠、吕大临、吕大防在本宗首先共同制定并推行,进而在蓝田一带付诸实行的《蓝田吕氏乡约》,开篇即规定了四项原则,即“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”。此时,乡约以宗族组织为基础,完全是民间性质。之后,其权威与规范才逐渐超越了血缘范畴,扩展到更广泛的乡土社会。南宋朱熹据此编写了《增损吕氏乡约》,使之再度声名鹊起。

清初,朝廷就着手恢复乡约教化,又推行保甲制度,乡约与保甲并行,进一步强化了其在维护国家统治和稳定地方秩序方面的作用。乡约通过推动宗约、士约、社约、会约等礼教、文教性组织的发展,既推广了教化,又通过与保甲、社学、社仓等治安和互助组织的紧密结合,有力地推动了乡治的发展。

1864年天京(南京)陷落后,太平军残余势力李世贤部于同年9月挥师转进福建。1866年初,随着太平军在广东丰顺等地被清军彻底击败,标志着太平军在福建的势力彻底结束。但地方秩序尚未完全恢复,清廷针对当时频发的人口流动、盗窃、械斗等治安问题,进一步加强了街坊管理。清代实行“宵禁”制度,如《大清律例》规定“凡京城夜禁,一更三点钟声已静之后,五更三点钟声未动之前,犯者笞三十;二更、三更、四更,犯者笞五十”。夜间坊门关闭,即“坊”有围墙保护并设有坊门,居民只能在三坊之间互通的道路上自由走动,而不能随意进出坊门,也就是不能走到作为“市”的南后街上。“坊墙之内,不得私行开门”,体现了乡约对居民行为的严格控制和管理,以确保社会秩序的稳定。

在“奉祀神佛”方面,1871年大清总理衙门制定的《传教章程八款》规定“归地方官管束,服从中国法律风俗……与地方有往,须遵中国体制,不可僭越,擅用关防、印信,迭送照会”。可见晚清光绪帝时期,清政府对宗教的政策并非单纯地排斥和打击,而是根据宗教类型和社会影响采取了不同的管理措施,在一定程度上也反映出士绅阶层对儒家礼制的维护。

《周易·既济卦》“君子以思患而豫防之”,而乡约碑强调“以防疏虞”,体现了儒家“防患未然”的治理智慧。《周礼·夏官》“司爟掌行火之政令……凡国失火,野焚莱,则有刑罚焉”,古代官方对火灾的严控,被士绅转化为乡约中的自治条款刻于乡约碑,延续礼法传统。晚清福州坊巷以木构建筑为主,祭神活动需焚香烧纸,极易引发火灾。碑文前段强调“坊墙之内”禁此类活动,旨在通过集中管理祭祀行为,降低火患风险。

清乾隆三十一年(1766年),工部堂官及步军统领衙门各选司官一人、都察院御史二人,共同负责街道事务管理,规定“马路街衢旁各商铺有安设风挡、占用边道者,应即一律拆退。临街店铺商户不得在门前堆积什物,凡占用官路者,应即一律让出,违者一并罚银”。清代虽无专门针对道路两旁堆放物品的具体条文,但管理部门可依据“有碍市面秩序”等理由进行处置。

至于文儒坊乡约碑中提到的“三社官街”,清代福州基层以“社”为单位管理公共事务,承担治安、消防、税收等职能,类似现代的居民自治组织。府志载:“各社设社首,主催粮、防火、弭盗。”“坊巷官街,禁私占以通舆马。”明清时期的文献中“官街”一词,通常用来指代公共街道,以区别于私家宅院内部的通道,与乡约碑中“禁排列木料”逻辑一致。

清代林枫《榕城考古略》详细记载了三坊七巷的街巷名称与走向,其描述“文儒坊西通水流湾,东接光禄坊”“水流湾北通郎官巷,南接文儒坊”的地理特征,结合乡约碑的相关内容,可以推断“三社官街”或许包括了从水流湾南段(即文儒坊西北侧)一直延伸至郎官巷的这条通道。《闽县乡土志》中记载“水流湾木作云集,然堆料侵街,坊众苦之,遂立约禁之”,印证了木料占道问题与乡约碑之间的关联。

旧时福州内河纵横,木材经闽江、白马河运至双抛桥处理,再送往水流湾上漆,形成高效生产链。鼎盛时,水流湾聚集超60家家具店,如“德记”“长发”等店出售高档家具。同时,此地也是木材加工交易集散地,坊主们常把木料晾晒在空地上,既阻碍交通,又影响环境卫生,加之木料极易燃烧,故而“禁排列”的规定显得尤为合理且必要。

概而言之,“三社官街禁排列木料等物”是以文儒坊为核心,辐射周边产业与交通要道的公共街道网络,其管辖范围充分展示了晚清福州士绅阶层在社区安全与秩序管理上的细致安排。不仅是防火防盗的实用条款,更是晚清福州基层治理智慧的缩影。

执行主体为士绅权威与居民自治的结合。《大清律例·户律》:“凡侵占街巷道路者,杖六十,各令复旧。”在地方执行的过程中,乡约碑将国家法律中的“杖刑”转化为修墙复原,显示士绅家族通过惩罚劳动与监督结合,强化规制执行。《朱子家礼·通礼》:“凡家必有庙,庙必有主……所以报本反始也。”《福州府志·卷二十四·风俗》(乾隆本):“闽中士族,多聚族而居,族长主事,坊巷之治亦赖其力。”《螺江陈氏族谱·家政篇》:“岁末聚族中长老议乡约损益,公示于众。”明确记载士绅家族(如陈氏)在福州坊巷治理中的核心地位。士绅以宗族祠堂为权力象征,将家族权威延伸至社区治理。乡约碑由陈承裘、陈宝琛等士绅家族主导制定,其权威源于宗族内部的“父权”结构。《福州府志·卷三十四·人物志》(乾隆本)记载陈承裘家族“世居文儒坊,族众千余,家法严整”,其族规强调“公私分明,守望相助”。

由此可见,宗族教育在社区治理中扮演着至关重要的角色,发挥着直接而深远的影响。陈氏家族通过宗族会议调整乡约内容,确保其适应社区需求。士绅通过“坊巷议事会”协商规则细节,将宗族内部的“长老评议制”转化为社区公共决策机制。乡约碑的设立与执行,实为“家庙”功能的外化。

文儒坊乡约碑公开展陈于街衢要冲,使往来坊民皆可视读,实则将原本内敛的宗族规训巧妙地转化为公共空间中的宣言。乡约碑的制度执行与监督机制,本质上是儒家礼法思想在晚清基层社会的创造性转化。以礼塑序,通过《礼记》《朱子家礼》构建道德共识;以法固序,借助《大清律例》与《福建省例》的权威,赋予规则以强制力;以情维序,借助宗族网络实现柔性治理,将宗族伦理转化为社区规范,由士绅自治体现宗族教育的本地化。乡约是晚清官方对里坊乡保治理的互补,借助族产的资助、人力资源的动员以及礼法的调解机制,成功实现了“家礼”向“乡约”在实践层面的深度转化。

此举不仅以“金石不朽”的物理形式固化规则权威,更深层意图在于唤醒坊民对“共同家园”的归属感。文儒坊乡约碑的遗产提示我们:现代社区治理需激活本土文化资源,在“法治”框架下融入“德治”传统,方能在秩序与温情间求得平衡。这份“共建文明公约”,不仅镌刻着古代先贤对于和谐共处的深切期许,更与当今社区自治之理念交相辉映,为研究中国古代基层治理提供了鲜活而珍贵的“福州古厝模式”。

(作者单位:福州工商学院)

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接