三坊七巷。 池远摄

福州,这座拥有2200多年建城史的国家历史文化名城,古老又年轻。“三山两塔一条街”的古城格局依然可辨,明清建筑星罗棋布,近代开埠交融中西,现代街区活化“新生”,文物数字化利用丰富多彩……保护文物古迹、传承闽都文脉、推进文化创新,千年古城在新时代焕发熠熠光彩。

文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。为深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化遗产保护的重要论述、重要指示批示精神,福州以高度的责任感和使命感,秉承“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,扎实推动文物普查、保护与活化工作,让陈列在广阔大地上的遗产活起来,再现瑰宝遗珍的光辉历史与璀璨之光。

科技赋能保护 古城瑰宝展新颜

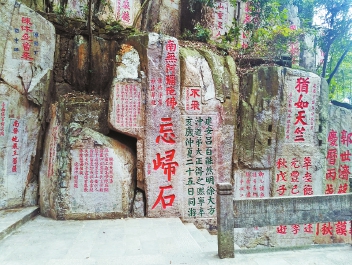

福州得天独厚的山水环境,吸引了历代文人墨客登山临水、吟咏感怀,留下了数量众多的摩崖石刻。如今,登上乌山、于山、鼓山和冶山,依然能从千百年前的摩崖石刻中,触摸历史的足迹。

作为闽都文化的重要实物载体,摩崖石刻具有重要的艺术和科学价值。为守护这一“文化瑰宝”,我市多措并举,全面加强摩崖石刻保护利用工作。

据统计,福州现存摩崖石刻文物171处,其中57处为文物保护单位,包括2处全国文物保护单位、6处省级文物保护单位、12处市级文物保护单位。2023年7月,鼓山蔡襄游鼓山题刻、南宋李纲题刻、南宋“寿”题刻等7段摩崖石刻,入选国家文物局公布的第一批古代名碑名刻名录。

目前我市已组织开展全市摩崖石刻专题调查,完善“四有档案”,对鼓山摩崖石刻进行保养维护,整治周边环境,加强摩崖石刻文物保护与展示。接下来,福州还将借助数字三维扫描等高科技手段,启动于山、乌山、鼓山摩崖石刻等一批数字化保护项目,让摩崖石刻的历史信息得以全面保存、记录和传播。

科技创新是新时代文物事业高质量发展的核心动力。如今,考古现场不只有洛阳铲、手铲、刷子等传统工具,也有无人机、三维扫描仪、海底剖面仪等高科技设备,考古发掘、整理、研究过程的数字化、智能化、信息化水平不断提升。

“以科技创新运用赋能福州考古,福州市文物局率先在省内将三维激光扫描技术运用到田野考古中。”市文物局相关负责人介绍,把考古探索、文献研究同自然科学技术手段有机结合,有利于真实再现历史场景,深化考古成果内涵,推动福州文物保护和研究利用。

数字化技术运用。通过无人机航拍、卫星定位系统等先进技术立体展现考古遗址的三维模型,应用地理信息系统并综合考古学、建筑史学、历史、地理等学科,使长乐、连江等城市复原问题取得重大进展。

碳十四测年。从鼓楼芝山遗址中提取板桩、圆桩、木构件,经碳十四测年,确定遗址年代为商周时期,对研究福州城市起源和发展等问题具有年代标尺作用。

植物考古。从白头山遗址分析发现7粒昙石山文化下层的黍子桴壳植硅体,是闽江下游地区目前已知最早的旱作农业证据,为探明我国水稻和黍粟向东南沿海地区传播线路提供了新线索。

探地雷达运用。省内首次运用探地雷达对长乐仙岐古城展开勘探,确定了城墙的大致范围,为寻找福州古代海防城堡提供有力实证。

海洋物探技术应用。在定海湾一号、碗礁一号、南海一号、南澳一号及长江口二号等国内重要古代沉船遗址的发现与发掘中,海洋物探技术发挥了重要作用。

……

福州文物科技领域的卓越成就日新日进,粲然可观。

考古人员用无人机航拍、RTK测绘开展窑址调查。(市考古队供图)

位于鼓山灵源洞的“忘归石”摩崖石刻。(市文物局供图)

聚焦保用并举 守护城市根与魂

福州文物部门聚焦保用并举,传承活化文物的内涵与价值,搭建起更广阔的时空坐标,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

截至目前,全市现有不可移动文物4783处。其中,全国重点文物保护单位25处(56点)、省级136处、市县区级696处,国有馆藏文物达24923件(套)。

文物保护底气何来?坚持重点修缮、保用结合,将文物建筑保护修复和活化利用任务纳入为民办实事项目。位于鼓楼区元帅路的元帅庙在不久前完成修缮,这座海峡两岸有史可稽最悠久的元帅庙祖殿成为展示田公元帅非遗信俗的重要载体;福州古桥——双抛桥30年来首次大修完工,重现古韵……

依托突出的资源禀赋,利用绍安庄、乐群楼、辛亥革命旧址(吴氏宗祠)、金鱼里7号等文物建筑辟建博物馆,开发文化旅游项目,文物建筑活化利用的“福州样板”具体而鲜活。

步入金鱼里7号,“福如东海——福文化主题展”生动展示异彩纷呈的“福”文化遗产;置身烟台山乐群楼,在已活化为大观美术馆的幽幽古厝里参观书画、摄影、雕塑等艺术作品。这些是市民游客今年漫游福州城时“解锁”的新场景。

加快申遗步伐。积极推动三坊七巷、海上丝绸之路·中国(福州)史迹和“自强运动工业遗迹:中国传统社会迈入近代化的摇篮(船政文化史迹)”三个项目申报中国世界文化遗产预备名单;制定并实施《福州市海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产三年行动方案(2023-2025年)》。

福州正持续放大“后世遗”效应,向世界讲好福州故事,展示闽都文化风采。

文明因交流而多彩、因互鉴而丰富。

柔远驿,又称琉球馆,见证了福州与琉球国(今冲绳那霸)建立友好关系的历史。古时的港口、渡头、驿站见证了两地深厚的情谊,也承载着福州城昔日千帆云集的辉煌过往。以柔远驿为代表的琉球文物颇受关注。目前,柔远驿和琉球墓群修缮工作正紧锣密鼓推进。

闽都文脉薪火相传,人才聚方能事业兴。

2021年,组建市文物局,成为全国第六家单独设立的设区市文物局;2023年1月,市考古队编制数翻番,增至26人;连续7年举办古建一线技术人员培训班,培训古建工匠396名,并将文物保护的触角延伸至各级文物保护单位,乡镇基层干部参加文物培训班“充电”,文物保护人才根基正在夯实。

凝聚各方力量和智慧,新时代福州文物保护工作活力不断迸发,文物保护事业崭新格局正在构建。

2023年为民办实事文物修缮项目之闽清温汤廊屋桥。(福州市文物局供图)

严复故居在博物馆之夜上演古今交融的小剧场式表演。 林双伟摄

传播闽都文化

文博馆所唱主角

当一个个瑰宝遗珍迎来跋山涉水、寻幽访古的游人,它们该如何将自身蕴含的价值完整地展现出来呢?福州以与时俱进的灵巧步伐,走出一条讲述文物故事的新坦途。

“5·18国际博物馆日”中国主会场活动在福州市如期举办,“有福之州 博物馆之夜”在榕拉开序幕。

夜色下,整座城市化为巨大的“古厝博物馆”,夜间光影秀、剧场表演、文博集市、文博派对、博物馆研学、非遗展演等一系列活动,将新店古城遗址公园、冶山春秋园等遗址、历史文化街区与城市景观连接,形成独特的文博群落。

从北京来的中国博物馆协会相关负责人顾婷点赞博物馆之夜的新奇形式:“古厝里的沉浸式表演很惊艳,营造了一个语境和情境去诠释文物,还巧妙地活化利用文物,与特色文化和非遗结合,做到了‘可持续’,很有借鉴意义。”

去年暑期,得益于博物馆延时开放,凉爽的夜晚里,人们走进市博物馆,在“笔醒山河——伟大的启蒙思想家严复史绩展”中探寻那个闪耀的“觉醒年代”。

全市文化文物系统管理的博物馆有26家,其中非国有博物馆10家,形成较为完备的博物馆体系。

先进的技术、新锐的力量,研究古老的岁月,展现悠远的文明。福州市博物馆的网上展览“闽都华章——福州历史文化陈列”获国家文物局推介。

走进林觉民故居,游客戴上AR眼镜,就能看到《与妻书》写作场景。修缮后的梁厝街区梁敬玖宅,成为第44届世界遗产大会展示馆。通过“时空之门”,游客可以通过VR技术欣赏中国、福建的代表性世界遗产。

随着数字技术的发展,数字文物和智慧博物馆“崛起”,闽都文物风华将在数字化手段的推动下尽“数”显现。

海纳百川、有容乃大,生生不息、奔涌向前!闽都文化的这些内生特质,成就了福州传统历史文化的灿烂与辉煌。站在新的起点上,福州将在更广阔的文化空间里,创新利用传统文化和宝贵资源,持续推进文物、文化的创造性转化和创新性发展,让有福之州在充满活力的新时代新征程上,创造新的荣光,绽放新的光芒。

双抛桥修缮后重现古韵。 池远摄

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接