2025年6月,中国社会科学院考古研究所研究员仝涛公布了在青海扎陵湖北岸尕日塘发现的秦代刻石材料后,竟然掀起了一场持续长久、波及广泛的讨论争辩,就其真伪问题发表了大量从各个角度出发的论辩文章。对于这样一件内容简单、文字形体明显的石刻材料来说,这种情况实在令人感到困惑。

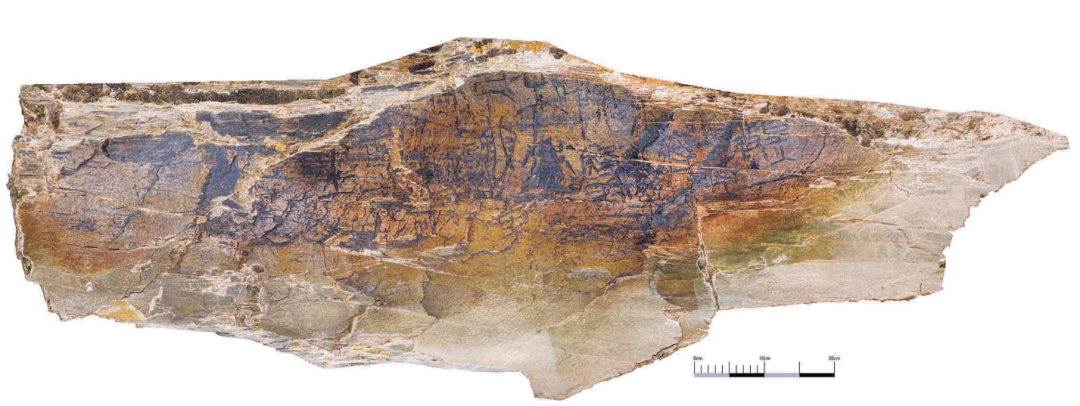

尕日塘秦刻石高清正射影像图

了解过有关这件刻石的内容与图片,拜读过早期的一些论辩文章后,给我的初步印象是:这件刻石没有什么根本性的硬伤,应该是真实可信的。各界论者在没有看到实物的情况下,不宜对其真伪轻易下断言。所谓“一眼假”的说法毫无学术的严谨性。

众多质疑中有不少主观片面的意见。但从论辩的情况来看,各种质疑的观点都言之凿凿。因此,要证明刻石是真品,仅仅列举文字形体、文字内容与历史条件等方面的有利证据,不一定能够说服社会上的质疑者。例如刘钊教授对文字形体与历史条件的论述,已经把有关的材料讲得很清楚,但仍然不能令质疑者赞同。我想,这是因为这些论据,与质疑者提出的反对论据一样,也多是对于有关文字材料与文献的类比与推论。双方区别只在于对原石材料的认识与看法不同:你认为文字有秦代特征,我就认为它与秦代文字写法不符;你说历史上可能存在采药的活动,我就说不可能在冰天雪地中去采药……至于认为刻石文字太清晰,笔画像新刻、刻功不对等看法,更是仅凭照片得出的主观感觉。这种情况与刑事破案一样,光凭推理与主观臆断并不能证实真相,必须有确切的科学实证才能定谳。而在鉴定石刻材料时,尤其是在鉴定始终暴露在自然环境中的石刻材料时,现代科技手段可以提供科学证据,起到决定性的作用。鉴于这件刻石内容简单,可供判断的直接证据不多,我希望能够通过科学鉴定的成果来做出确切的判断。

因此,材料公布后,曾经有些学界朋友也询问过我的意见。我一律回复:由于没有见到原石,不便贸然发表意见,希望通过科技鉴定来定论。文物系统有关领导电询此事时,我也是建议组织科技人员对原石的地理地质情况、石刻的风化程度、石质的化验分析、刻痕的微痕分析,以及沉积物的化验分析、金相分析等方面做些科学鉴定,以此确切判断这件石刻的真伪。为什么这样说?因为这件石刻长期处于露天自然状况下,外界条件所造成的风化、腐蚀、石质变化,尤其是刻痕中的变化是可以明显反映出雕刻时间的早晚,从而以无可辩驳的科学实证鉴定这件石刻的真伪。

以往对于古代石刻时代及真伪的鉴定手段,基本上属于传统金石学的鉴定方法。其偏重于对于石刻文字内容的分析与判断。例如:分析文字结构与书体写法的时代特征,查看铭文中异体文字的使用情况是否与各个时代相符,对比内容文体的时代写作特征,查对铭文中有关的历史事件、地理、官职、人名、历法、公文体例、风俗、习惯、宗教等史实,了解有关的出土、传世情况与各种拓本情况等。近代铭刻学发展后,特别是考古学研究方法引进后,对于石刻的鉴定又增加了对于石刻形制、纹饰、艺术造型与雕刻风格等方面的比对分析方法。甚至开始注意到石工雕刻技艺与具体刻痕的分析。对于石刻鉴定手段的不断深入,就能得出更加科学确切的结论。

但是这些鉴定方法,尤其是传统金石学的鉴定方法,很大程度上还是受限于鉴定者所见所闻,具有一定的主观性。以前著名的文物鉴定专家,除了具有丰富的文物知识与历史知识外,主要还是接触过较多的文物实物,有较多的感性积累,因此会做出更加专业的结论。但即便如此,也仍然会有“打眼”的时候。人的知识储存总是有限的,“吾生也有涯,而知也无涯。”千万年来的人类历史,浩如烟海的文化典籍,更不用说还有无穷无尽的历史真相被遗失与掩埋。相比之下,个人的主观判定必然会存在着认知上的局限。因此,传统的鉴定方法虽然在一定程度上具有效用,但不一定能够完全准确无误地鉴定出一切古代遗物。

在对这件尕日塘刻石的论辩中,很多意见都是质疑者个人出自传统鉴定方法中的某一方面而得出的结论,如认为文字写法不符合秦代规范,认为用语不符合秦代语言习惯,认为“车到此”不符合秦代交通能力,认为“采药”不合理等。实际上,由于我们现在所能掌握的传世秦国历史文献十分有限,仅《商君书》《战国策》《吕氏春秋》等寥寥几种,而关于秦代的文献更是只有《史记》的记载。我们对于秦的历史实况远远达不到全面了解的程度。目前存留下来的秦国及秦代文字实物材料也数量稀少,缺乏作为时代判定标准的条件。李学勤先生早就说过:“秦文字在春秋后几百年中,比其他列国文字更稳定与规范,前后变化小,年代确定不了。”近年来从睡虎地秦简、龙岗秦简、放马滩秦简、关沮秦简到里耶秦简的多次考古发现,已经向我们展示了大量以前不了解的秦代政治文化面貌与文字形体写法,更不用说秦代考古发现的众多成果了。所以,仅凭以往有限的文献文字材料去做鉴定,难免会出现误判。

而现代科学技术的迅猛发展,给考古文物研究带来了全新的鉴定方法,特别是年代判定方式。早在20世纪60年代,夏鼐先生就以远见卓识开创了碳14鉴定实验室,将科学鉴定手段引入了考古学研究。而后考古文博界引入的热释光鉴定、金相分析、电子显微镜分析等新科技手段,都在有关文物鉴定与研究中起到了重要作用。在科学技术日新月异的今天,众多新兴电子技术成果给我们创造了更多更精确的鉴定手段。对于石刻的科技鉴定也成为可能。

日前,国家文物局组织中国文化遗产研究院等多方面专家进行了慎重严谨的科学考察与科技鉴定,发布了对于尕日塘秦刻石的正式鉴定成果。对以前的质疑予以了全面答复。这次鉴定中,运用现代技术手段进行了大量科学分析,得出了可靠的科学数据,从而证明了尕日塘刻石不是后来的伪刻,而是具有悠久历史的古代石刻。例如,通过对石质的风化程度分析,证明这处刻石是一直保存在原地;通过对刻痕内部石质的成分分析,发现存在绿泥石、伊利石等风化次生矿物,表明刻痕内的表面石质成分由于长期风化而与内部石质存在着明显变异,证实了雕刻不是近现代所为;通过对刻石表面与刻痕内部进行属元素,排除了是近现代雕刻工具制作的可能;通过对整体石质的分析,认定这是硬度较高的岩石,无明显结构缺陷,兼以朝向背风,解答了文字保存较好的疑问;通过对刻痕的高清摄影分析,反映出了当时具体的雕刻方式,将其与现存的《泰山刻石》等刻痕予以比较,具有高度的相似性等。其他如地理调查、民间访问、交通路线考古等有关工作都可以从各个方面佐证这件刻石不是后人伪造的结论。

我们应该感谢这些科技工作者的辛劳工作。他们不仅在鉴定尕日塘刻石这一工作中提供了丰富可靠的科学鉴定成果,给予了确切的实证,而且开辟了古代石刻鉴定的新局面,使现代科技手段介入到古代石刻鉴定工作之中。这也是国内首次大规模利用科技手段鉴定古代石刻,在古代石刻的鉴定与保护工作中具有开创性的重要意义。近些年来,伪造古代石刻的情况多次出现,而且由于现代科技与学术的发展,很多伪刻极其逼真。这也难免让社会上对一些新发现的古代重要石刻产生疑问。希望现代科技手段的介入,能够对今后古代石刻的鉴定工作起到重要的作用。

让我们相信科学。真正的科学不会造假。

(作者单位:中国社会科学院考古研究所)

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接