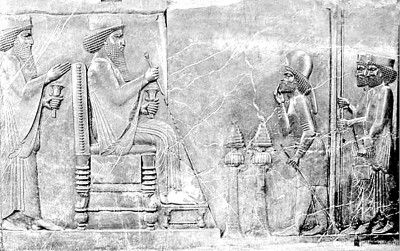

在伊朗波斯波利斯宫殿墙壁浮雕上,大流士一世坐在宝座上接受米底人的致敬。 穆宏燕摄

彩龙纹釉砖 穆宏燕

乐舞仕女图银钵 穆宏燕摄

乐舞仕女图银钵的描绘图 穆宏燕摄

波斯展厅的青花瓷器 穆宏燕摄

中国展厅的青花瓷器 穆宏燕摄

2024年新年伊始,故宫博物院举办了展期三个月的“历史之遇:中国与西亚古代文明交流展”,该展览以陆海丝绸之路为线索,串联起古代中国与西亚波斯和阿拉伯之间的文化交流历史,生动呈现了“一带一路”所承载的历史辉煌。

1、驿站、家具与音乐

在“璀璨波斯:伊朗文物精华展”部分,首先映入眼帘的便是“古道驿站”四个字。古代中国在先秦时期就与西亚地区有了比较频繁的交通往来,秦汉之际,匈奴阻塞西域,致使双方交流一度中断。自张骞凿空西域之后,中国与西亚地区的交流更加顺畅,而丝绸之路在西亚地区能够畅通无阻,在很大程度上也有赖于波斯阿契美尼德王朝(前550—前330年,史称波斯帝国)在整个西亚地区修建了十分发达的道路交通网络。

阿契美尼德王朝在大流士一世(前521—前485年在位)时期达到极盛,是世界上第一个横跨亚非欧三洲的大帝国。阿契美尼德王朝初期,各个邦国之间缺乏稳固的联系。大流士一世当政之后,实行一系列的改革措施,巩固了不同邦国对中央政府的朝贡关系,其中最重要的举措之一是大力加强道路建设。这些四通八达的道路设施把王朝内部最重要的经济、行政和文化中心连接起来,对协调各地的经济来往和文化交流起到了十分重要的促进作用。

与道路交通相配套的是完善的驿站建设,彼时波斯帝国每一站都有备用的马匹和信差,可以把国王的诏书日夜不停地以最快的速度传递到最边远的地区,使庞大的国家成为一个有效的整体。古希腊历史学家色诺芬(约前440—前355年)在记述波斯王家驿站的组织时这样写道:“有时甚至在夜里这种传递都不停止,夜班的人接替日班的人,这样一来,如某些人所说的,信差在路上便跑得比仙鹤还要快。”大流士建立起来的驿站制度为亚洲西部地区的商路网络奠定了基础,每个驿站点逐渐发展成为商贸驼队往来的集散中心。中国的丝绸等货物通过丝绸之路抵达西亚后,可以畅通无阻地贩运到亚洲西部的各个大城市,并进入欧洲。这次故宫的展览除了镇展之宝——大流士胸部以下半身雕像之外,还展出了很多与商贸有关的印章封泥、敕令手书等,直观呈现了当时丝绸之路上的商贸盛况。

丝绸之路不仅输送出丝绸、茶叶等诸多的中国物产,同时亚洲西部地区的文化也通过丝绸之路传入中国,并与中国的风俗习惯不断交融。汉代以前,中国人习惯席地坐卧,褥垫下铺席,因此对应的家具以低制式为主,座位前放置比较低矮的几案。而西亚地区自古有使用桌椅凳之类高制式家具的传统,这在亚述浮雕和古波斯浮雕中有突出反映。两汉至南北朝时期,西亚地区惯用的桌椅凳等高制式家具沿丝绸之路逐渐传至中国,中国人席地坐卧的习惯也因此发生了改变。不过有趣的是,现在西亚地区的人普遍习惯席地坐卧,不知是不是中国传统的席地坐卧习惯也反向传播到了西亚地区,目前学界对此尚无讨论。

东汉末年,中原大乱,儒家礼乐崩坏,西北胡乐东来。继之,魏晋南北朝成为中华民族的一个大融合时期:一方面,西北少数民族仰慕中原儒家文化,学习诗书礼仪,向往儒化;另一方面,中原民族也接纳和喜爱西北少数民族的舞乐服饰,希望摆脱儒家礼仪的束缚。《后汉书·五行志》曰:“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空侯、胡笛、胡舞,京都贵戚皆竞为之。”《通典》卷142记载,自北魏宣武帝(500—515年在位)开始,琵琶、箜篌等胡乐“铿锵镗鎝……洪心骇耳”,逐渐进入宫廷并成为宫廷音乐的主流,“琵琶及当路,琴瑟殆绝音”,琴瑟古筝类的华夏丝乐不再独领风骚。也正是从这个时期开始,西亚传入的箜篌、琵琶、唢呐等乐器引领风潮,并最终演变为中国民乐乐器。这次故宫的展览中,有一件名为“乐舞仕女图银钵”的银器颇为引人注目,它出自伊朗马赞达兰省,属于公元6至7世纪的器物。银钵外壁上的浮雕是乐伎们在演奏不同的乐器,有琵琶、笛子、长响板、风笛,这些乐器悉数传入中国,成为中国传统民乐乐器的一部分。

2、丝绸与绘画

波斯在萨珊王朝(224—651年)初期获得中国的丝绸生产技术之后,也发展起了自己的丝织业。北朝至隋唐时期,波斯生产的织物也通过丝绸之路传到中国。位于中国新疆吐鲁番市的阿斯塔那·哈拉和卓古墓群,出土了大量被称为“波斯锦”的丝织物。在吸纳波斯风格特别是连珠纹装饰的基础上,中国工匠设计出符合中国本土审美的新式纹样。波斯织锦所用的纬线起花工艺从北朝起在我国开始普及,唐代以后,来自西亚的斜纹纬锦取代了中国传统的经锦,成为我国提花织物的主流产品。因此,丝绸生产技术沿着丝绸之路来回传播,相互促进,充分体现了文明因互鉴而更加精彩。

丝绸之路不仅是物质文化交流之路,也是精神文化交流之路。波斯三大古教琐罗亚斯德教(祆教)、摩尼教(明教)、波斯基督教(景教)皆在北朝及隋唐之际进入中原。从北朝及隋朝开始,就设有“萨宝”这一官职,专门管理祆教事务,这个官职一直延续到唐朝。在进入中原的波斯三大古教及从印度传入的佛教中,能在朝廷中设立相应官职、专门管理其宗教事务的只有祆教,并且官职的级别也不低(正五品),这说明祆教在隋唐具有较高地位且比较兴盛。在著名的唐三彩艺术中,除了马之外,最多的是骆驼(因为琐罗亚斯德的名字本身的意思即“看护骆驼的人”),且骆驼的驼鞍上都有圣驼神的图案,这说明当时中原对祆教的接纳程度,唐三彩工艺设计师里面有祆教徒,这个论点已被学界普遍认可。这次展览,既有波斯展厅中景教的十字碑,也有中国展厅中的唐三彩,二者可谓相得益彰,把文明的交流揭示得淋漓尽致。

1256年,旭烈兀在波斯建立伊尔汗王朝(1256—1355年),它是蒙古四大汗国之一。旭烈兀与中国元朝开国君主忽必烈是兄弟。因为同族同根,伊尔汗王朝与元朝有着特殊的亲密关系,两国间使团、文书、商人的往来非常之多,中国史料有详细的记载,这里不再赘述。总之,元朝是继中国的唐王朝之后,中伊文化交流史上的又一个重要时期。

伊尔汗王朝时期,阿八哈汗(1265—1282年在位)在塔赫特·苏莱曼宫殿遗迹上修建夏季行宫。塔赫特·苏莱曼宫殿遗迹位于伊朗西阿塞拜疆省乌鲁米耶湖附近。此地最早是萨珊王朝时期的琐罗亚斯德教祭火坛。该祭火坛在阿拉伯人入侵时遭到破坏。阿八哈汗在遗址上修建的行宫后来在战乱中也荒废。据考古发现,阿八哈汗行宫遗址保存有大量彩釉砖,砖上图案具有强烈的中国风格。此次展出的塔赫特·苏莱曼宫殿的彩龙纹釉砖,值此龙年之际把中国龙的风采表现得美轮美奂。

在波斯展厅中还展出了若干幅精美的细密画作品。波斯细密画也是中国艺术与波斯艺术互动的产物。在13世纪之后,通过伊尔汗国蒙古人,中国两宋时期的宫廷画院体制在西亚地区建立起来,并在之后的数个世纪中繁荣昌盛,强有力地促进了伊斯兰绘画艺术的发展。

伊尔汗国整个社会氛围洋溢着一股“中国热”。当时,伊尔汗国的都城大不里士是一座国际性的大都市。拉施特的《史集》记载,在大不里士,有“各种信仰和民族的贤人、占星家、学者和史家,如华北和华南人、印度人……”中国(华北和华南)排在众多国家和地区的首位,中国人在该城的影响力可见一斑。当时,有大批中国人居住在大不里士,其集中居住的地区被称为“中国城”。因此,且不论当时中伊两国官方层面如兄弟般的直接交流,仅就大不里士城中大量的中国人而论,可以说为波斯画家学习中国绘画提供了巨大的可能。波斯细密画正是在这样的环境中成长起来的。

帖木儿王朝时期(1370—1507年)是波斯细密画发展的黄金时代。在沙哈鲁(1405—1447年在位)统治时期,其子拜松古尔经营赫拉特画院,画院网罗了波斯各地最杰出的艺术家,由此在15世纪上半叶形成了波斯细密画史上最灿烂辉煌的赫拉特画派。同时,沙哈鲁致力于与中国的外交关系,两国互派使团很频繁。在沙哈鲁统治时期,中国使节于1409年、1412年、1417年和1419年四次访问赫拉特,带去大批的丝绸和瓷器等礼物。这不仅加强了双方的政治联系,而且更强有力地促进了双方的文化交流。在波斯细密画的宴饮场景中可以看到,当地贵族阶层非常喜欢穿中国丝绸做的金丝长袍,上面绣有龙凤图案,案几上往往摆放有青花瓷瓶。1422年,在沙哈鲁指示下,拜松古尔派遣了一个由宫廷细密画师霍加·吉亚速尔丁率领的使团到中国,明成祖朱棣接见了该使团。霍加·吉亚速尔丁返回赫拉特后撰写了《沙哈鲁遣使中国记》,记载了该使团一路上的见闻。该书可谓是中国与西亚地区文化交流最重要的史料之一。正是帖木儿王朝时期的波斯艺术家在充分借鉴中国绘画艺术元素的基础上,最终把中国艺术风格完全消化吸收,并转化为波斯艺术的有效装饰元素,使波斯细密画成为世界绘画艺术中的奇葩。

3、海上丝绸之路与瓷器

中国与西亚地区通过陆上丝绸之路的文化交流可谓硕果累累,而海上丝绸之路可能在张骞通西域之前就把中国与西亚地区紧密联系在了一起。1983年,广州象岗西汉南越王赵眜(卒于公元前122年)墓考古发掘中发现了一只银盒,其造型装饰风格与中国传统器皿迥异,却与古波斯帝国时期的器物相似。有关专家经过鉴定认为它是波斯产品。赵眛生活在远离中原的岭南地区,去世的年代在张骞两次(公元前138年和公元前119年)出使西域之间,其墓中陪葬的波斯银器与张骞出使西域很难有什么关联。此次故宫展览展出了赵眛墓中发现的波斯银盒。另外,展览还展示了一个波斯风格的裂瓣纹银盒,该银盒1978年出土于山东临淄西汉齐王墓1号随葬坑,此银盒时间更早,为公元前179年。西汉前期,西域因匈奴之患而阻塞不通,这些波斯器物显然来自海上线路,因此中国与亚洲西部地区的海上交通往来应当早于张骞出使西域。

在隋唐时期,随着中国制瓷业的成熟,瓷器逐渐成为中国与西亚地区贸易往来的最重要商品之一。由于陆路运输容易造成瓷器破损,因此海上贸易线路成为瓷器贸易的主要线路。故而,海上丝绸之路也有“瓷器丝绸之路”之称。波斯著名历史著作《贝哈基历史》(撰写于1059年)记载,哈里发哈伦·赖希德(786—809年在位)统治期间,波斯呼罗珊总督向他赠送了一大批礼物,其中有“二百件天子瓷器,有大盘、碗,其每一件都是任何国王都没见过的;另有两千件普通瓷的大盘、大碗、大罐。”这里的“天子瓷器”是指专门为中国皇家烧制的贡瓷。因此,不晚于9世纪前期,中国瓷器已为波斯人所知,在伊朗的考古发掘中有唐代长沙窑、邢窑瓷器出土。

元青花瓷可谓是中国与波斯文化交流互鉴的杰出代表。青花瓷的烧制技术在唐代就已经基本成熟,只是采用的是中国本土青料,色泽不够透亮。中国元朝与波斯伊尔汗王朝之间交通往来密切,元青花瓷所用青料,是来自波斯卡尚地区被称为苏莱麻尼的钴土矿料,该钴土矿在13—14世纪大量开采出口到中国。这种波斯钴土矿经过焙烧之后色泽晶莹剔透。很快,从波斯进口的“苏莱麻尼青”替代了中国本土青料。1278年,在景德镇设立了专门烧造贡瓷的“浮梁瓷局”,天下最优秀的制瓷工匠聚集在景德镇,促使了景德镇制瓷业的迅速发展。景德镇生产的青花瓷,品质上乘,成为继丝绸之后的贵重商品,大量输往东南亚、南亚、西亚乃至非洲。在伊尔汗王朝不赛因汗(1316—1335年在位)统治期间,元青花瓷通过海上丝绸之路大量销往西亚地区。据元代汪大渊著《岛夷志略》记载,当时元朝与46个国家或城市进行瓷器贸易。青花瓷的生产在元代泰定年间(1324—1328年)已成规模,不赛因汗在位期间,仅1329年—1331年三年里,派往中国的贡使就多达八次,元青花瓷甚至可谓是伊尔汗国专供品。现收藏在伊朗国家博物馆和土耳其托普卡帕宫博物馆的元青花瓷器大多数都是属于伊尔汗国时期从中国进口的。彼时瓷器出口主要是通过海上丝绸之路,到波斯湾登陆,然后通过“古道驿站”建立起来的交通网络贩运到西亚各地。

青花瓷器贸易在中国元朝与波斯伊尔汗王朝时期达到高峰之后,在随后的中国明朝与波斯帖木儿王朝时期依然处在巅峰状态。青花瓷器每每作为贵重国礼被明成祖朱棣赠送给帖木儿王朝的沙哈鲁国王。直到明万历年间,青花瓷器仍然是国之重礼。青花瓷的生产工艺采用的是中国成熟的釉下彩瓷工艺,然而其形制、纹样及装饰风格均受到波斯伊斯兰审美风格的较大影响。此次展览,在波斯展厅和中国展厅各展出有一件极其相似的青花瓷双手柄罐,其形体纹样几乎如出一辙,完全是西亚风格,均是15世纪中国明朝生产的青花瓷器,可见当时此类青花瓷器成批量生产。中国展厅另有一件属于明万历年间的青花瓷盘,其造型和装饰完全是波斯风格,但盘内底中央是一个中国的“福”字,瓷盘外壁上还有属于佛教的梵文字。此件器物可谓是中国—西亚—南亚文化在中国这片土地上交流融合的杰出代表。

波斯萨法维王朝(1501—1736年)建立后,国力大大增强,其陶瓷生产技术也得到大力提升,并从中国图案中获得灵感,生产出了新品种瓷器,对欧洲瓷器生产形成影响。阿巴斯国王(1587—1628年在位)对中国瓷器有着狂热的喜爱。传说,为了陶瓷生产,阿巴斯国王曾请来三百个中国陶瓷工匠,让他们和家属在波斯定居。值得一提的是,阿巴斯国王还在阿尔达比勒的先祖谢赫·萨菲陵墓旁修建了一座宫殿,里面集中了来自中国的最精美珍贵的瓷器,其中很多是元青花瓷,也有相当数量的明青花瓷,还有少量清代青花瓷器。现在,伊朗阿尔达比勒的祖殿是世界著名的中国青花瓷博物馆。此次波斯展厅展出了若干件阿尔达比勒祖殿收藏的中国青花瓷器,十分精美,其中一件人物花鸟纹青花碗,属于16世纪晚期的明代。该青花碗的风格完全中国化,不仅碗的外观造型是中国式的,而且碗外壁图案是一位中国女子坐在户外门边;还有一件矶红彩鱼纹瓷盘,也是纯粹的中国艺术风格,十分惊艳。这说明在青花瓷的制作中,尽管西亚形制和装饰风格的瓷器很多,纯粹中国风格的青花瓷器往往更胜一筹。

中国与西亚地区通过陆海丝绸之路实现的文化交流,史实非常丰富。其中,青花瓷是中国艺术家大量吸收西亚伊斯兰装饰艺术元素的典范,而中国艺术家融会贯通,最终把青花瓷打造成“中国名片”,堪称世界一绝。陆海丝绸之路上的历史之遇,完美诠释着文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接