物尽难存,矢志不毁

——残存的光荣碑

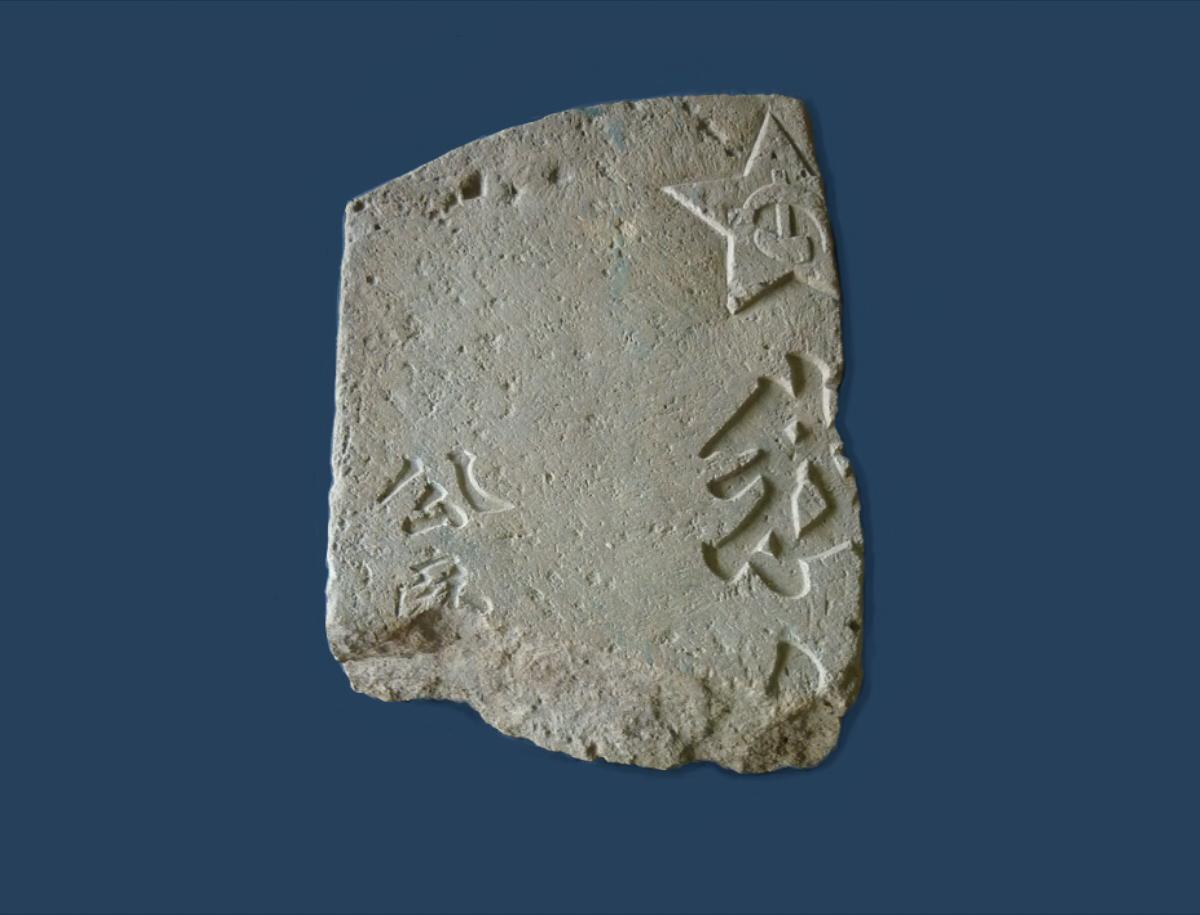

这个文物的年代为1933年,质地为石质,尺寸为长39厘米、宽49厘米、厚8厘米,这块石碑一角整体完好,石块右边表面阴刻有苏维埃政权标识:镰刀、锤子、五星图样以及“我”字的大部分字形。现为国家二级文物,由毛泽东才溪乡调查纪念馆收藏。

这一块残缺不全的石块是1933年福建省苏维埃政府树立在才溪光荣亭内为表彰才溪光荣业绩的石碑一角,透过斑驳残缺的石碑让人们似乎看到了那段血与火的年代……

1929年随着红四军的入闽,闽西迎来了新的春天,各地方纷纷武装暴动,红色政权在闽西大地蓬勃发展,革命事业日渐红火。此时的才溪在暴动成功后,推翻了封建势力建立起来的苏维埃政权。才溪人民在党和苏维埃政权的领导下“闹革命走前头,搞生产争上游”,他们在政权建设、经济建设、扩红支前、文化教育、干部优良作风以及妇女工作等方面取得了优异的成绩,被毛主席誉为“全苏区第一个光荣的模范”。1933年春,福建省苏维埃政府为了表彰才溪人民的光辉业绩,拨款兴建了光荣亭,并把刻有“我们是第一个模范区”的光荣碑树立在亭内正中。光荣亭建成后,福建省苏维埃政府还发了“告才溪区同志书”,组织全苏区的干部到才溪学习。

然而,1934年红军长征后,国民党在闽西复辟,才溪再次陷入国民党的统治。自此,国民党疯狂地摧毁红军在才溪的红色果实,而光荣亭也被白军的一把火毁于一旦。

那是在一个寒冷的冬天,北风呼啸着,弥漫着硝烟的街道上一片狼藉,一个人影也没有,两边人家大门紧闭,还不时有哭声从民房里传出来。就在这时,一批身影出现在萧瑟风中,同时传来一个尖锐的声音:“在那,就在前面的拐角不远,长官,您是不知道,这座亭子去年刚建起来那会儿有多热闹,来这里的人是一波又一波的,都是各地方苏维埃政府的干事人,还有红军!平时那些去当红军的,出发前都会在那里集合。”说着一个地主模样的人带着一队国民党官兵出现在了街角,随即直奔光荣亭。在光荣亭前,他们停下脚步,一个看似长官模样的人对这座红色亭子打量了一番,随后一声令下“放火!”,“忽”地一声,火舌四处喷张,迅速吞噬了光荣亭,渐渐的光荣亭被火海和硝烟笼罩着,周围居住的百姓都顾不得紧张,走出家门揪心难过的无奈望着,流下眼泪,有些更是失声痛哭了起来。看见这熊熊大火吞噬着光荣亭,这帮国民党逍遥又疯狂,并警告才溪群众不许灭火。等这帮人走远后,才溪群众们赶紧回家抄起水桶、水盆,扑救大火。然而光荣亭已被火海吞噬许久,化为焦炭。火灭后人们在废墟中只找到一块破碎焦黑的残碑,群众们含着泪将这块石碑用水清洗干净,只留下石碑上的刮痕。曾经刻着“我们是第一个模范区”的石碑在人们的欢呼雀跃声中熠熠闪光,如今却只剩下这仅存的一小块石碑,令人扼腕叹息。后来,才溪群众们冒着生命危险悄悄的将这残缺的光荣石碑藏了起来,只盼着将来革命胜利重建光荣亭。

1955年,才溪人民按原址原貌复原重建了光荣亭。1956年,毛泽东同志到广州视察时得知光荣亭重建的事情,为光荣亭亲笔题写了亭名。当时他是这样对陪同在他身边的李质忠(才溪人,原中共中央办公厅副主任,机要局局长)说的:“你回去代我向才溪人民问好,告诉他们来信我收到了,才溪人民确实光荣啊,当年全区百分之八十的青壮年男子都去当了红军,有一千多人为革命流血牺牲,‘光荣亭’这三个字我一定题!”说完便在宣纸上写下了“光荣亭”三个苍劲有力的大字,交给李质忠。

1959年遵照周恩来总理和上级政府的指示,才溪成立了才溪革命纪念馆。1967年,才溪群众把这块光荣碑一角捐献给了纪念馆,如今这块光荣碑已被定为国家二级文物,收藏在毛泽东才溪乡调查纪念馆中。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接