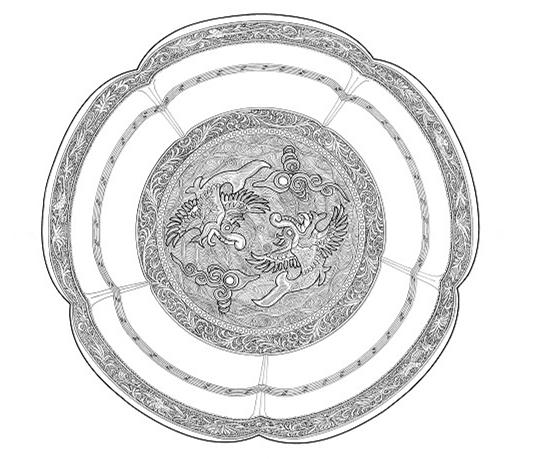

银碗通高8.7厘米,口径17厘米,底径10.8厘米。器口呈五曲葵式,敞口,弧壁,深腹,腹部有五道等距离的凸棱,外底焊接圈足,足底外撇。碗内壁有四层鎏金纹饰,最内层纹饰以錾刻水波纹为地,其间锤揲出两相嬉戏的摩羯图案,两摩羯首尾相接,呈逆时针单线流动,其间以两组凸起的如意云纹相隔,第二层为连珠纹,第三层为錾刻的条带状卷草纹,第四层为口沿处錾刻的条带状缠枝纹。

此银碗从器物纹饰、制作技艺及文物来源都显示着彼时国内及中外文化交流的繁荣与昌盛,也是丝绸之路上中外文化交流的见证。唐朝的金银器深受粟特、萨珊、罗马——拜占庭、印度等文化因素与制作技术的影响。在制作工艺上,通过模仿,西方金银器制作中的锤揲技术、焊缀工艺等在唐代日益成熟。这种工艺充分运用了金银质地柔软、延展性大的优点,先用锤子敲打金银成片状,按要求打造成种种器形,然后在金银器的下面垫上带花纹的模具,最后用锤子锤打出凸起的图案。锤揲技法作出凹凸起伏的造型和纹样,使得金银器形成了浮雕式作风,摆脱了平板单调的风格,使器物形制与纹饰丰富多变。而厦博馆藏这件摩羯纹多曲银碗正是采用此种工艺技法,体现了唐代工匠学习吸收西方的金银工艺后,根据中国人的使用习惯和审美情趣进行不断改造、创新,形成了自身的风格。

在装饰风格和样式上,唐代金银器也呈现浓郁的异域风格。一般认为摩羯纹是随佛教由印度传入中国。这件银碗上的摩羯保持了长鼻内卷、睁圆眼、张口露齿的印度原生形象,而底部的连珠纹,在唐前期的金银器上尤为兴盛,这源于波斯萨珊和中亚粟特装饰艺术在中国的传播。两种纹饰与卷草纹、缠枝纹等搭配更是体现了浓厚的异域风格。以摩羯纹鲜明地突出整体的构图设计,满器铺陈,严谨规整,刻画细致,则体现了唐朝繁荣昌盛、气象万千的时代特点。而摩羯展开的双翅和头顶上的分叉角,表明它已被赋予了更多的中国文化内涵——代表着中国本土“鱼”、“龙”文化的融入,是摩羯中国化形成的体现。

这件鎏金摩羯纹银碗的主人便是唐代厦门岛内的一大家族——陈氏家族。它出土于陈元通夫人汪氏墓中,汪氏墓与陈元通墓为为双冢双墓室的夫妇墓。2004年12月至2005年初,为配合仙岳路的改造工程,对其进行了抢救性发掘。据出土的墓志铭记载陈元通是最早开发厦门岛陈姓家族的陈僖之孙,为清源同安人,曾任歙州婺源县令,唐大中九年死于嘉禾里(今厦门)。其夫人汪氏墓中除随葬这件银碗外,还有银筷、银盏、银头饰等器物。银盏上刻有潦草的“通”字,推测这些银器应为陈元通在江西任职时取得,后带回厦门。这些银器能够在地处僻远、在当时相对落后的厦门海岛出现,实属珍贵,也是研究厦门早期历史的珍贵实物资料。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接