——珍贵玉器串起绵延千年“温润如玉”的情怀

玉,是烙印在中国人骨子里的文化基因。我国是世界上用玉最早、时间最长的国家,素有“玉石之国”美誉。辽宁查海遗址出土了大量玉器,如玉玦、玉管、玉环、玉斧等,距今已有8000年历史。中国人给玉赋予了坚毅、温良、清丽、儒雅等品性,早在春秋时期,管仲、孔子就提出“玉有九德”“玉有十一德”的说法,发展到汉朝,最终形成了许慎所说的“玉有五德”,即“仁、义、智、勇、洁”,儒家更是将佩玉与道德高尚与否相联系,规定“君子无故,玉不去身”,秦王更是愿意用十五座城池换取“和氏璧”,对玉的推崇达到了极高程度。

福建博物院藏有一组珍贵玉器。包括玉玦、玉组佩、玉璧等。

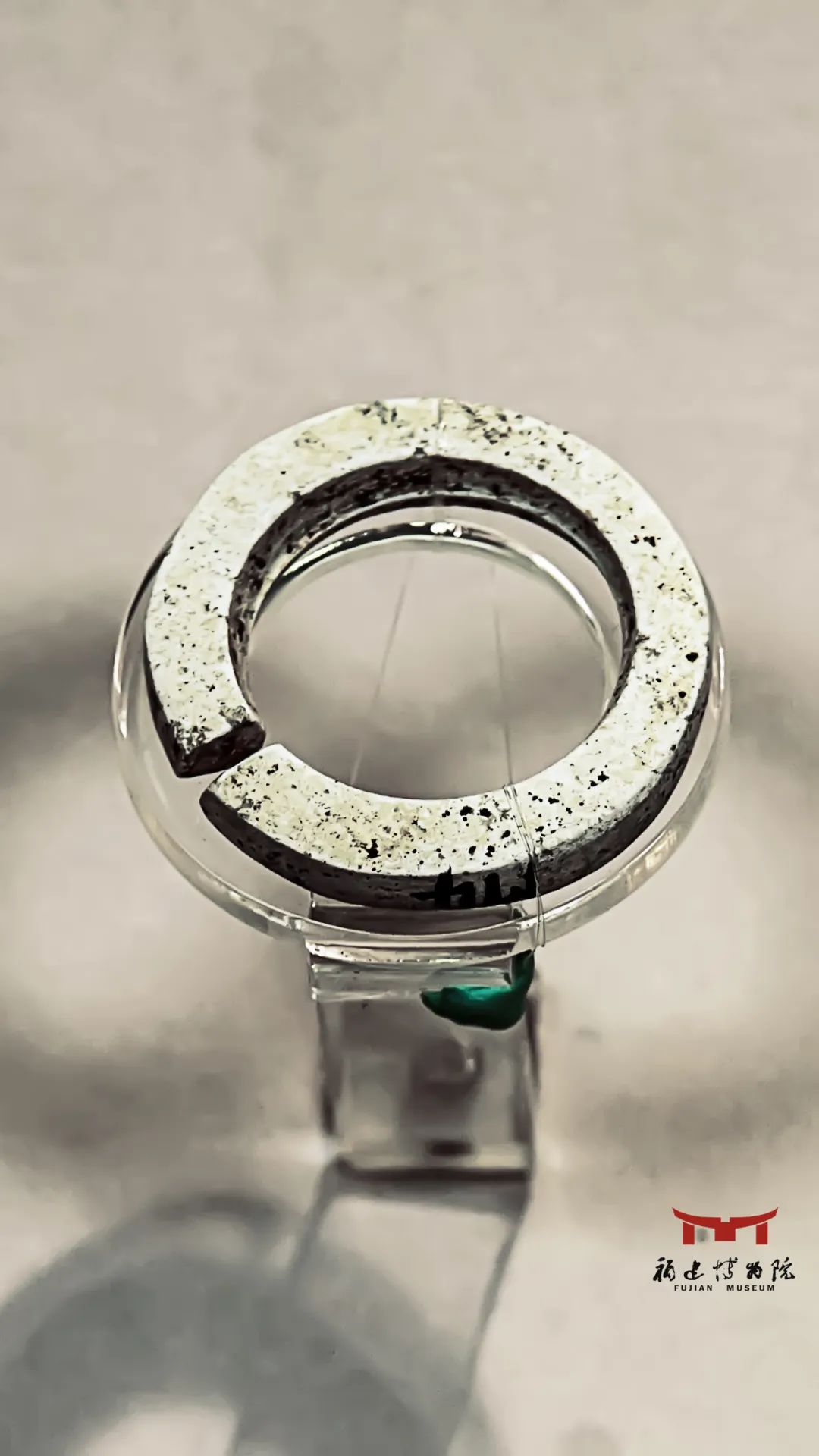

玉玦是一种古代玉配饰,玦也就是环形而有缺口的玉器,福建博物院这对出土于平潭壳丘头遗址的玉玦为青白色,通体磨光,两头粗中间细,应该是一件佩饰。福建新石器时代前期的遗址集中在滨海地区和沿海的一些大岛屿,埋藏着大量人类食后丢弃的贝壳,形成厚厚的一层,称为“贝丘”。学术界把这类文化遗存,以最早发现的平潭海坛岛壳丘头遗址为名,统称为“壳丘头文化”。考古学家认为,平潭当地并不产玉,这对玉块应该是物物交换得来,物与物的交换也是新石器时代的一个重要特征。

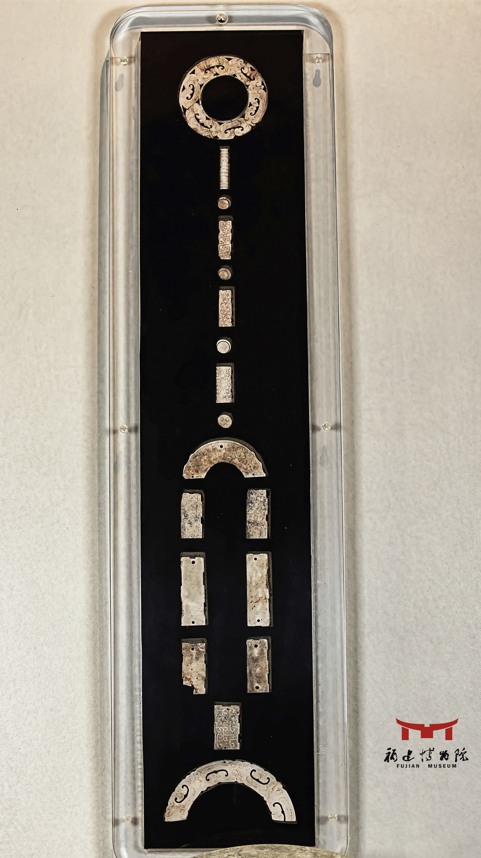

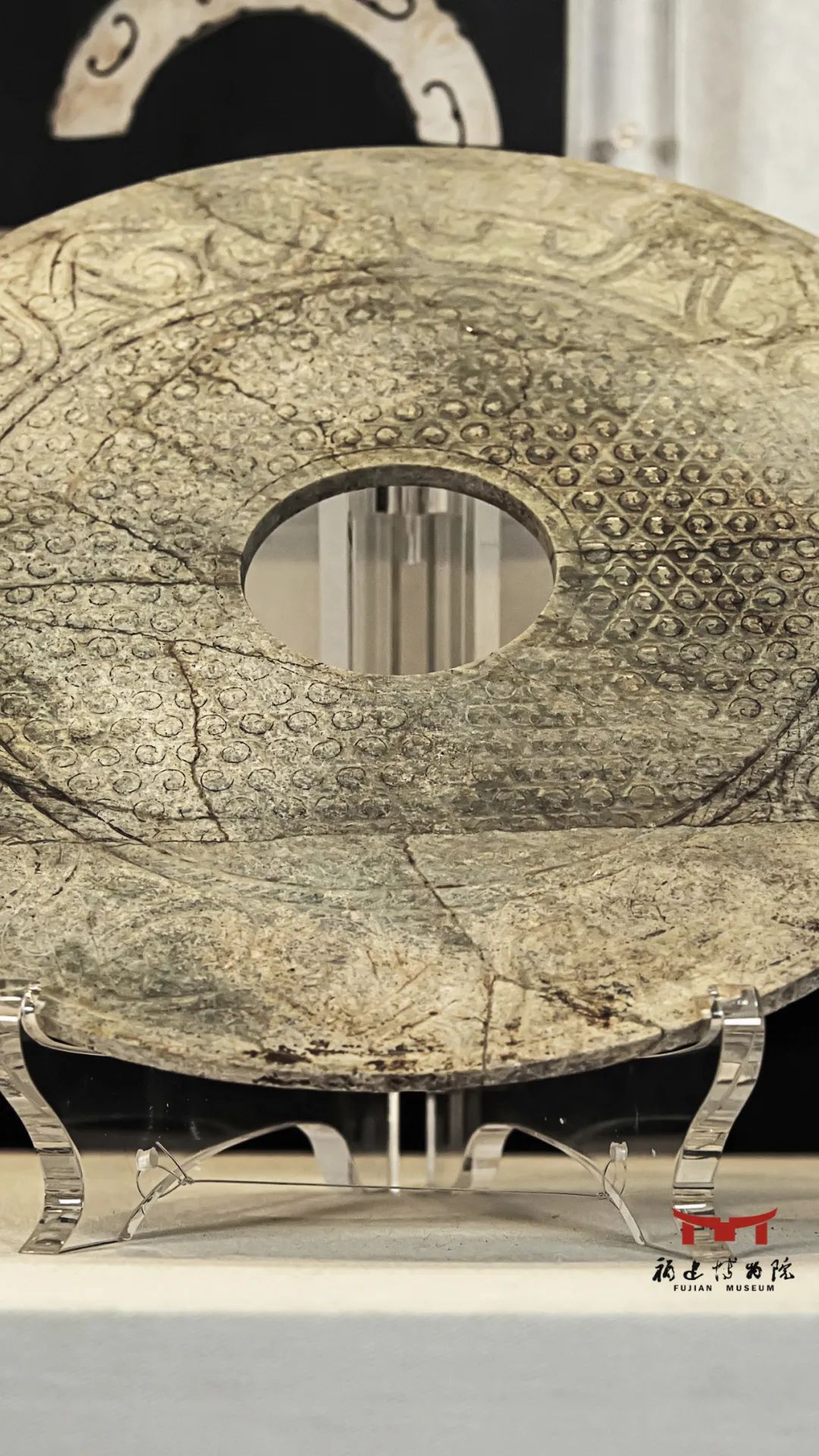

玉组佩和玉璧都出土于浦城临江金鸡山汉墓。

玉组佩由玉璜、玉管、玉环、玉牌、玉坠等18件玉器组成,应是墓主挂于身上的佩玉,说明福建地区的闽越贵族、官吏也追仿中原制度,平时玉不离身。玉组佩在人行动时会碰撞发出清越之声,符合五音节奏,目的是指导人行动举止要像音乐一样符合节拍,进退得宜。

玉璧直径约34厘米,体积较大,琢工精细,双面均雕刻两层纹饰,这种中有圆孔的扁体圆形玉器是中国礼器制度的重要器形。

这些玉器的出土,说明早在新石器时代晚期,福建已出现祭祀、随葬玉器的习俗。夏商周以来,中原地区崇玉礼玉的文化愈益成熟,两汉时期福建地区的闽越王国承袭了这一重要的政治、文化传统,与中原玉文化渐趋一致。

“玉不琢不成器”“温润如玉”“洁身如玉”“宁为玉碎,不为瓦全”……中国人尊玉、贵玉、爱玉、佩玉,几千年来不绝于史,玉寄托了中国人对美德的追求,也是中国人对生命意义的深邃体悟。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接