泉州

泉州,简称“鲤”,别名“鲤城”“刺桐城”“温陵”。吴永安三年(260年)置东安县,县治于今南安丰州,属建安郡;唐嗣圣元年(684年)置武荣州,辖南安、莆田、龙溪三县,后废;久视元年(700年)又重置武荣州,治于今鲤城。宋元明清时期,为福建主要府级行政区域之一。宋元祐二年(1087年)置福建提举市舶司,明洪武七年(1374年)罢市舶司。元代,曾一度设立泉州行省。泉州文化底蕴深厚,1982年列入第一批国家历史文化名城,是国家首批24个历史文化名城之一,更是世界文化遗产地,具有全球意义的历史文化价值。

乾隆《泉州府志》中的泉州府城池图(泉州市文物局 供图)

泉州历史城区及其周边环境的保护结构可归纳为“五山两江、双城并举、三塔五渡”,老城总体布局为鲤鱼形城垣形态,城内表现为“双塔制高、两横一纵、街巷交错、叠水穿城”的格局特征。明代庄际昌《泉郡守五岳蔡公德政碑》云:郡治负三台而揖罗裳、灵源之胜,凌霄雄耸于乾位,宝盖远峙于巽方。左连螺阳,堵山绕带。东北众水,汇于洛江以入海;右跨大小阳、九日山,合双溪之水,由金溪入笋江、晋江,汇于溜石江,逆折北流,以环郡郭,而俱达于大海。

泉州古城历史城区范围为:北至城西路、城北路,东至东护城河西岸,南至温陵南路,西至笋浯溪,总面积共计6.41平方公里。

泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心。闽国时期,为管理海外贸易,泉州设置专职机构榷利院,并设海路都指挥使维护航道安全事务;北宋时期,泉州设置来远驿,以接待外国官员、贡使;宋哲宗元祐二年(1087年),泉州设市舶司,管理对外贸易。市舶司遗址近年又进行了考古发掘,考古工作者已基本确定它的大致范围。

泉州是中国城市文化活态传承最好的历史文化名城之一,是闽南活态文化传承的核心空间。泉州非物质文化遗产丰富、传承人及文化空间数量众多,其中国家级非物质文化遗产34项,省级非物质文化遗产39项。

泉州西街(成冬冬 供图)

福州

福州是拥有2200多年建城史的历史文化名城,具有优越的山水环境和独特的城市格局。福州自闽越国始,始终是福建的中心城市,并曾先后五次为国都、行都。福州从晋子城起,在近两千年城市发展历程中,城址稳定未变,城池扩展均由北向南,沿着一条稳定的轴线拓展,这在国内极为少见。目前在轴线上仍可清晰看到历代护城河,在历史城墙位置上修建的城市道路等古城演进的轨迹。福州古城为“环山、沃野、派江、吻海”的形胜之地。古城内“三山鼎立、两塔对峙”,有东西二湖和“二潮吞吐、缭绕若带”的内河水系萦绕,被誉为“山川灵秀之都”,其格局充分体现了古人“天人合一”的山水审美意识。

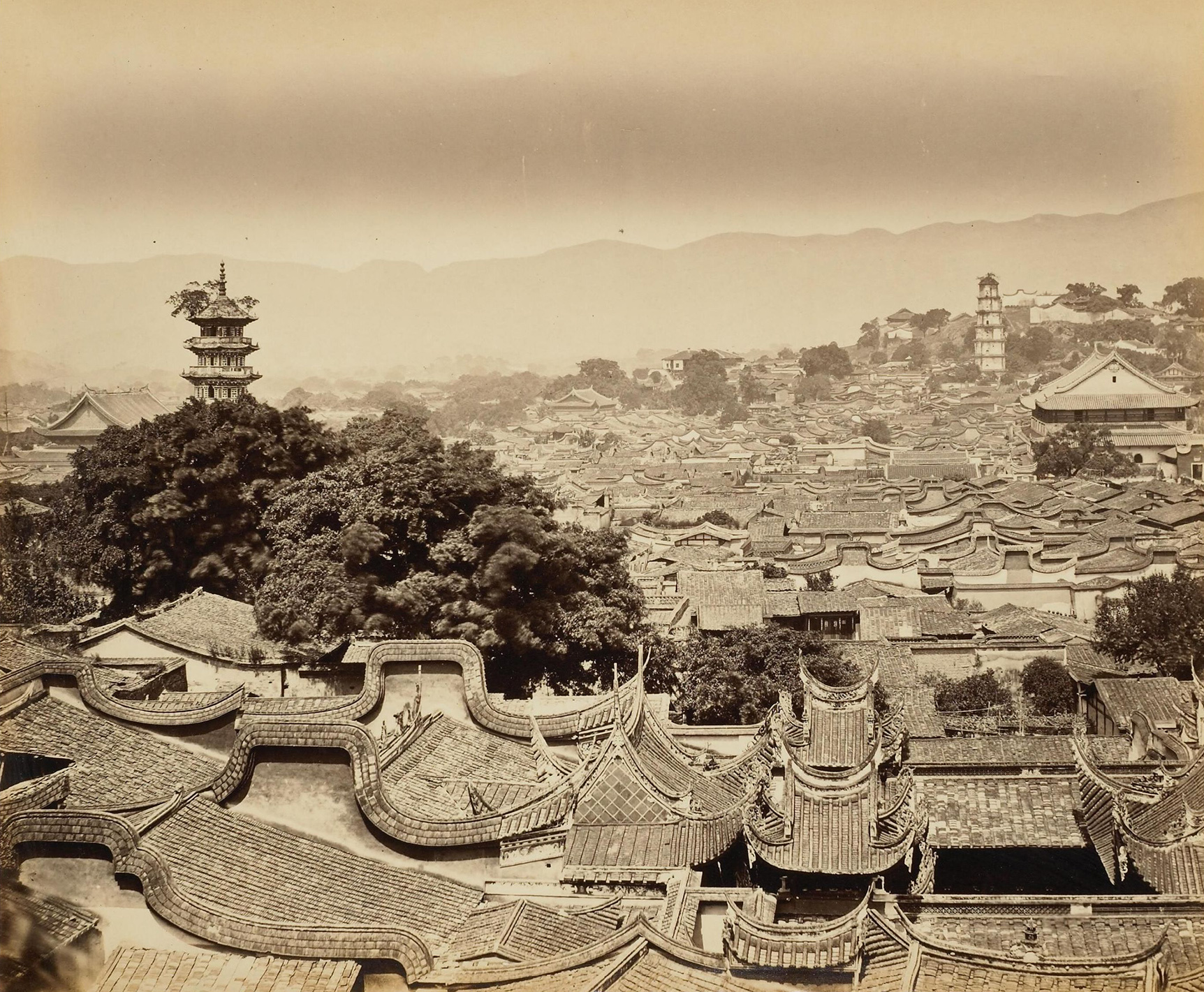

19世纪70年代的福州南门附近(印自莫理循《中国景观》附册)

福州具有悠久的海外交通史,被誉为“海上丝绸之路的重要门户”。唐代,福州与广州、扬州并列全国三大贸易港口。明清时期,福州是朝廷指定的对外贸易中心,郑和七次出使西洋均从福州补给出发。近代,福州被辟为“五口通商”口岸,一度成为全国“三大茶市”和“三大木材市场”之一。

19世纪70年代的福州屏山镇海楼(印自莫理循《中国景观》附册)

鸦片战争后,西方文明和中国传统文化的碰撞,确立了福州在中国近代史上的特殊地位。福建船政是近现代中国海军的“摇篮”,为中国海防做出了关键贡献,培养了大批对中国近代历史产生重大影响的科学家、思想家、翻译家、外交家。开埠通商外来文化的冲击还使得福州成为得风气之先的近代文化重镇,涌现出林则徐、严复、沈葆桢、林旭、林觉民、冰心等一大批杰出代表人物,对中国现代化的文化变革,乃至社会变革起着直接的推动作用,产生了深远的影响。

漳州

漳州古城已有1300年的建城史。古城是在龙溪县城的基础上发展而成,“枕三台、襟两河”“九街十三巷”“古龙溪县轴线”“漳州府城轴线”“府衙轴线”等古城格局完整、风貌依旧。在有外围大府城的条件下、为区别府县而采取的“以河代城、以桥代门”的建城形制,以及“三面城河、一面城墙围”的城中城做法,是在传统建城形制下的变异形式,在我国历史文化名城格局中,具有独特地位。漳州古城建筑风格既有传承自中原建筑传统的唐代风格建筑,也有衍生于漳州本地地理环境气候的闽南风格建筑,同时也有来自东南亚的南洋风格建筑,这些风格和元素相互融合,共同组成了漳州古城具有独特风格的建筑特征。

漳州历史街区夜景(陈佳琪 摄)

漳州是商贾云集、声名远扬的海丝锚地。漳州月港(位于龙海海澄镇)是继泉州刺桐港之后,明朝中后期中国最大的对外贸易港口,是福建对外贸易的重要商港,是中外海商互市的贸易中心。

漳州石牌坊(蔡鹏程 摄)

漳州名人荟萃,文化昌盛。历史上除了开辟漳州的将领陈政、陈元光、丁儒外,还出现了一大批政治家、思想家、教育家、文学家、史学家、数学家和地理学家。清初出现了“诏安画派”。近代著名的文学家则有林语堂、杨骚、许地山。民间文艺丰富多彩,有誉满海内外、多次出国献艺的布袋木偶戏、芗剧、潮剧,有锦歌、竹马戏、大车鼓舞蹈和精致的剪纸艺术。还有被誉为中国女排获取世界冠军的摇篮——漳州体训基地。

长汀

长汀地处闽赣边陲要冲,自唐至清代作为州、郡、路、府的治所已逾千年,承担闽西政治、经济、文化中心职能,形成众多古文化遗址、名人遗迹。1994年成为国家第三批历史文化名城。汀州城墙作为州府城墙遗迹,已加入“中国明清城墙”系列,申报世界文化遗产。福建长汀与湖南凤凰并称为“中国最美丽的两个山城”。

长汀古城墙(张涛 摄)

汀州城池选址与格局遵循中国传统“天人合一”的规划理念。古城坐落“龙穴”,背倚卧龙山,九条山脊汇入城池,呈“九龙入城”之势,面朝“案山”南屏山,左靠“青龙”拜相山,城边汀江、西河曲折流过,呈山环水抱之势,形成“三山两水一轴三圈”的山川形胜,城内有山、山中有城。古城墙呈“佛挂珠”形态,以汀州试院为中心的环形放射状路网是古代中国政治制度和礼制秩序的重要反映。

长汀是客家文化的重要发源地,也是福建最大的客家人聚居地,有世界“客家首府”之称。西晋末年、唐代末年和北宋末年,客家先民为躲避战乱、灾荒,纷纷南迁,汀江流域因自然环境优越被选为落脚的第一站。长汀客家文化遗产类型丰富,包括世外桃源般的客家山寨与古村落,古朴的客家历史建筑与历史环境要素;闽西客家十番音乐、长汀公嫲吹等传统曲艺;刻纸龙灯、雕版印刷、玉扣纸等传统工艺美术;闽西客家元宵节庆与春耕习俗,以及客家美食与客家酿酒等非物质文化遗产。

汀州城墙(长汀县文物保护中心 供图)

长汀是著名的革命老区,第二次国内革命战争时期,长汀为中央苏区的经济中心城市,被誉为“红色小上海”,是红色首都瑞金的经济后盾,又是福建省委、省苏维埃、省军区的所在地。汀州市是当时中央苏区首座也是唯一设市建制城市,还是中央红军长征的四个出发地之一。

扫一扫在手机上查看当前页面

-

重点网站

-

全国各省区市文物部门网站

-

全省文博单位

-

其他链接